中でも衝撃的だったのはトリをつとめた「Behind the Curtains of Buzz! The Multi-Million Seller of SCEE Franchise」です。講演ではSCEヨーロッパの大ヒットフランチャイズで、欧州を中心に15カ国・地域で発売され、シリーズ17本で920万本を記録したクイズゲーム「Buzz!」を支える巨大なローカライズ体制について紹介されました。

|  |  |

| SCEEのベネッサ・ウッド氏 | リレントレス・ソフトウェアのソフィー・クラウス氏 | ビナリ・ソノリのファビオ・ラベット氏 |

講演者はSCEヨーロッパのローカリゼーションサービスマネージャを務めるベネッサ・ウッド氏。開発スタジオのリレントレス・ソフトウェアでローカリゼージョンマネージャのソフィー・クラウス氏。翻訳実務を担当したビナリ・ソノリのプロジェクトマネージャ、ファビオ・ラベット氏。パブリッシャー・ディベロッパー・翻訳ベンダーという組み合わせです。

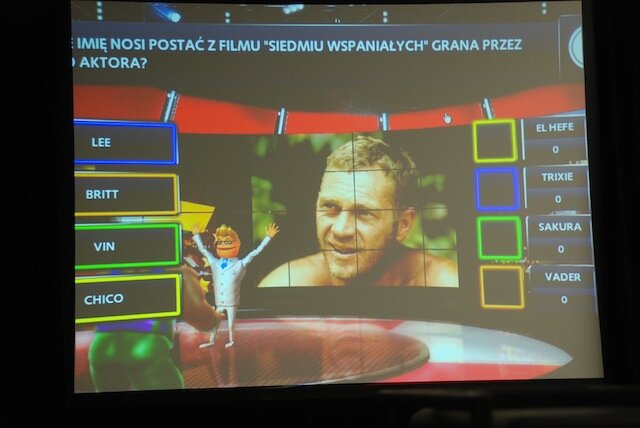

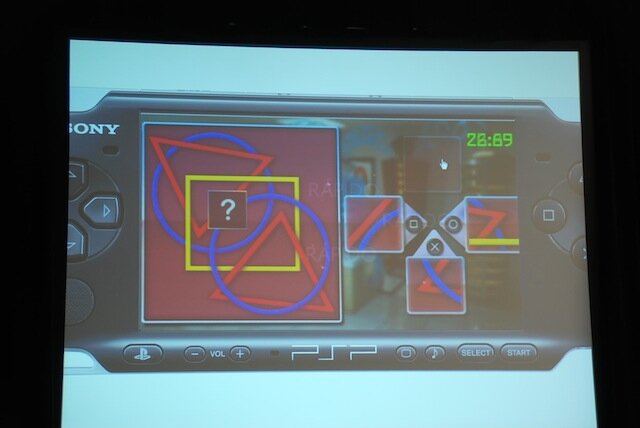

日本では未発売のため馴染みの薄い「Buzz!」シリーズですが、欧州ではPSの看板カジュアルゲームとして、さまざまな国、文化、プレイヤーに親しまれています。第1作がPS2で発売されたのは2005年でしたが、現在はPS3、PSPに展開しており、ダウンロードコンテンツにも対応しています。またウェブ版の「MyByzz!」ではユーザーが自分でクイズを作って公開でき、PS3にもダウンロードして遊べるという、UGCの要素も取り入れています。

|  |  |

| 「Buzz!」PS3版では3作が発売済み | PSP版は4作がリリースされている | ウェブ版「MyByzz!」(http://www.mybuzzquiz.com/) |

ゲームは架空のクイズ番組風の体裁で、プレイヤーは回答者となり、4つボタンがついた専用のバズコントローラーで、トリビア系の問題に解答するというものです。CGアニメで作られた司会者が動き回ったり、しゃべったりと、派手な演出でクイズを盛り上げる点もポイントです。

今日のPS3版「BUZZ!」シリーズでは、1枚のディスクに25項目に分けられた約6000問の問題が収録され、約4000行の音声データ、1000行のスクリーンテキストが含まれています。使われている文字数は問題文だけで10万語にも及び、これを18言語で作成し、ボイスの収録を行う必要があるのです。英語だけでもインターナショナル版・オーストラリア版・アメリカ版と3種類も収録されているほどです。

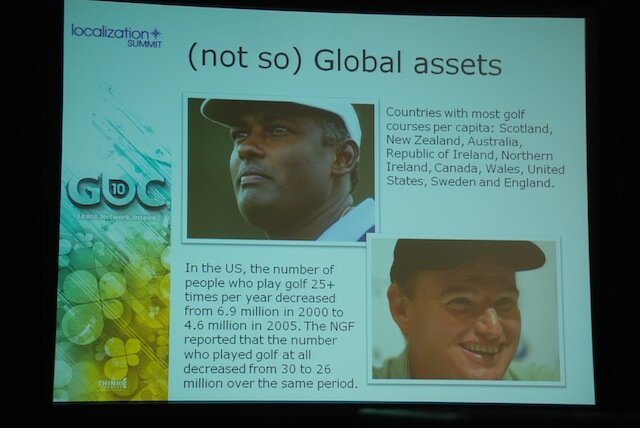

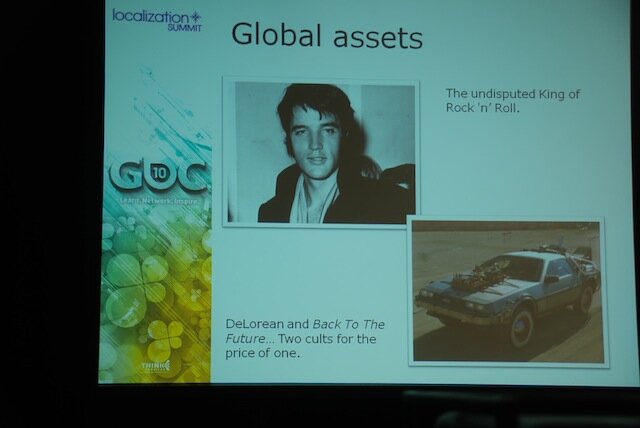

もう1つのポイントは、本作に納められたディスクの内容が、各国・地域で異なっていることです。トリビアは一般的に文化・地域に左右され、ある国で著名なスポーツ選手が他の国では無名といったことも少なくありません。同様にクリケットに関するクイズも、イギリス以外では避けた方が無難でしょう。このように1枚のディスクには全市場で共通のグローバル問題と、地域別に異なるローカル問題が混在しており、その割合は5:5~6:4だといいます。これがローカライズ作業を、さらに複雑にしているのです。

|  |  |

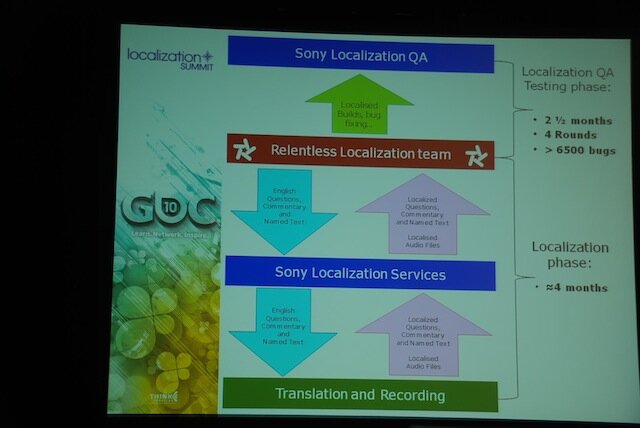

| 「Buzz!」ローカリゼーションのワークフロー | ||

|  |  |

| すべての国でゴルフが人気とは限らない | グローバルな問題のネタは限られている | 「適用」と「創作」の問題例 |

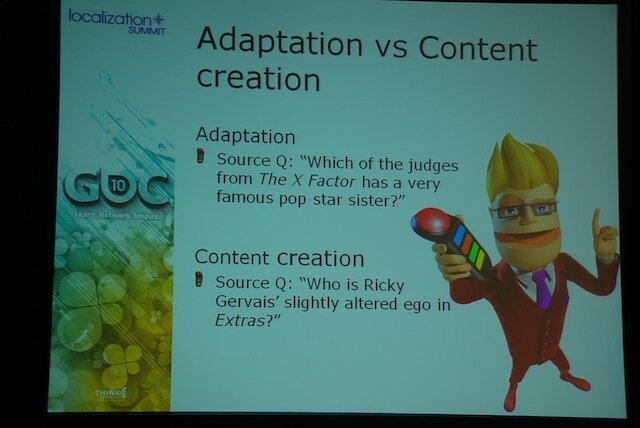

そこで「BUZZ!」では、初めに問題案を全地域で通用する共通問題と、そのままでは支障があるものに分けられました。次に後者においては多少の「適用」を加えれば共通問題にできるものと、地域向けに「創作」するものに分けられました。またユーザーが作成した問題については、すべて地域向けとしたうえで、権利関係の処理が必要なものと、それ以外のものに分類され、ローカライズが行われました。

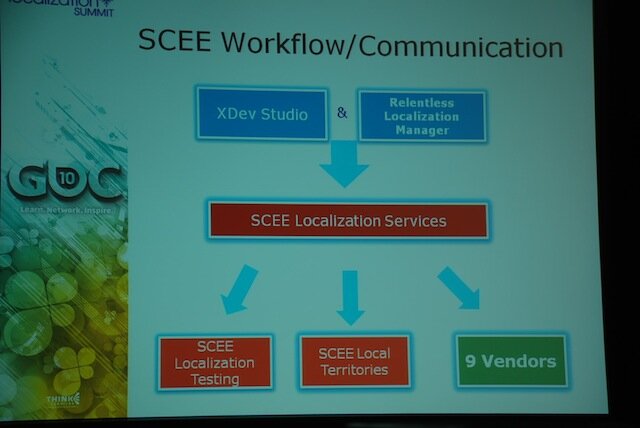

このように、市場・地域別に問題を切り分け、必要に応じて作り直す作業は、本講演では「トランスクリエイション」と呼ばれていました。また、この切り分けは、翻訳実務を担当する翻訳ベンダー主導で行われているとのことです。本作では講演を担当したビナリ・ソノリを筆頭に、全地域向けに都合9社のベンダーで翻訳が行われています。

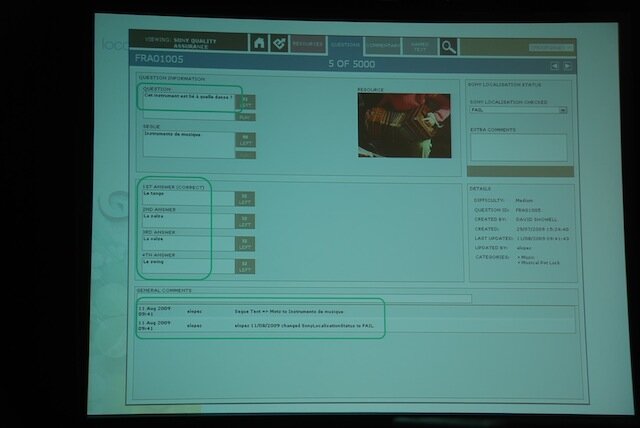

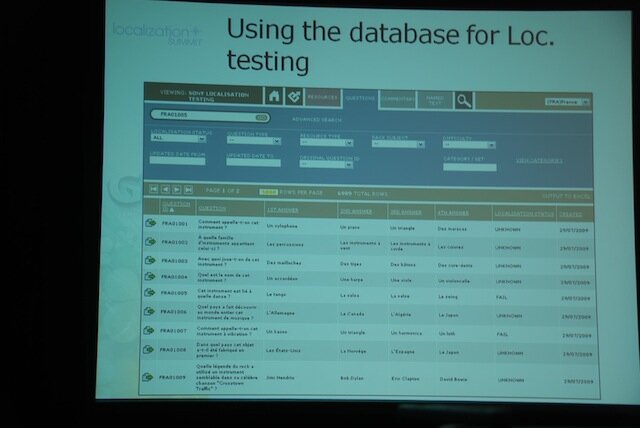

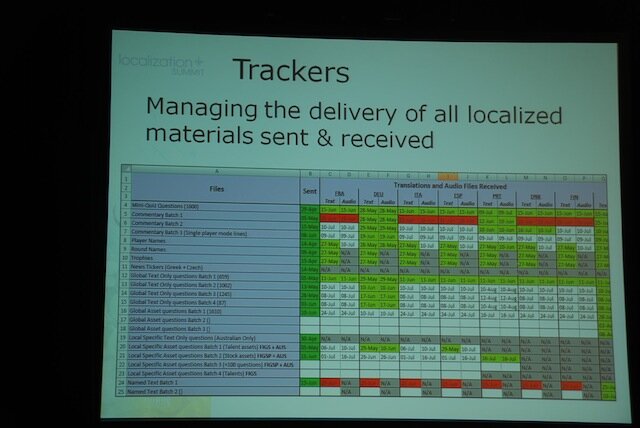

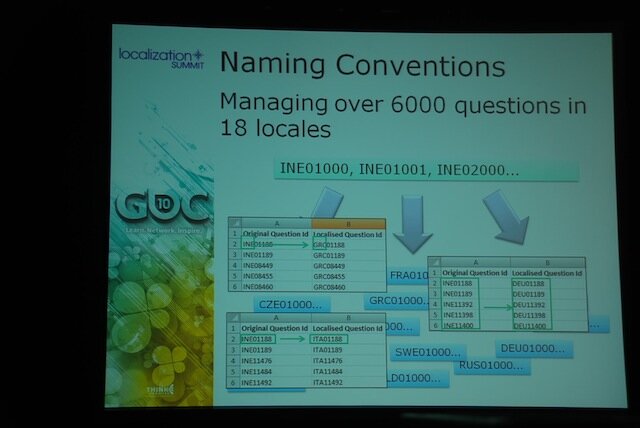

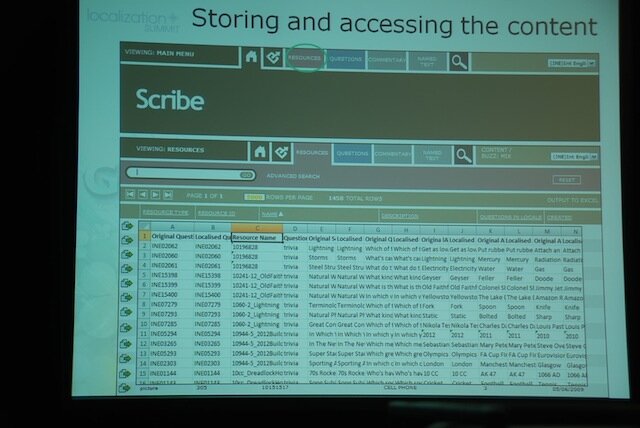

さらに作業の簡素化のために、問題文のファイル名を国別にして管理しやすくしたり、翻訳者やデバッガーが問題文のデータベースに直接アクセスできたり、バグを修正できるようにする、などの開発体制も構築されました。またネットワーク上で翻訳者が必要な情報を、的確に提供するための内製ツールなども紹介されました。

|  |  |

|  |  |

各国ごとに同じ内容のディスクを、言語を変えて作るだけでも大変なのに、地域別に違う内容のディスクを作成し、楽しんでもらえるようにする・・・。考えただけでも気が遠くなりそうですが、これをきちんと実現できる開発体制を整えたことが、シリーズの大ヒットにつながりました。この「トランスクリエイション」という概念は、世界を見据えたゲーム開発を行う上で、非常に重要なキーワードだといえそうです。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください