上村雅之氏は、任天堂在籍時にファミリーコンピュータやディスクシステム、スーパーファミコン等の開発責任者を歴任。任天堂アドバイザーを兼任しつつ現在は立命館大学大学院先端総合学術研究科教授として、「遊びの歴史」や「遊びの映像化」に関する研究を進められています。

|  |

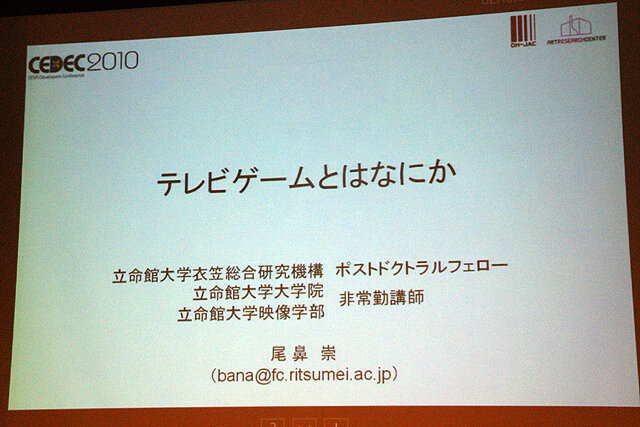

| 立命館大学衣笠総合研究機構研究員 尾鼻崇氏 | 立命館大学大学院先端総合学術研究科教授 上村雅之氏 |

立命館大学では、1998年よりゲームアーカイブプロジェクトが発足、具体的にはハードウェア、ソフトウェアの収集、任天堂協力によるファミリーコンピュータの公式エミュレータを利用した研究などををはじめ、2004年より、上村氏が教授として着任。

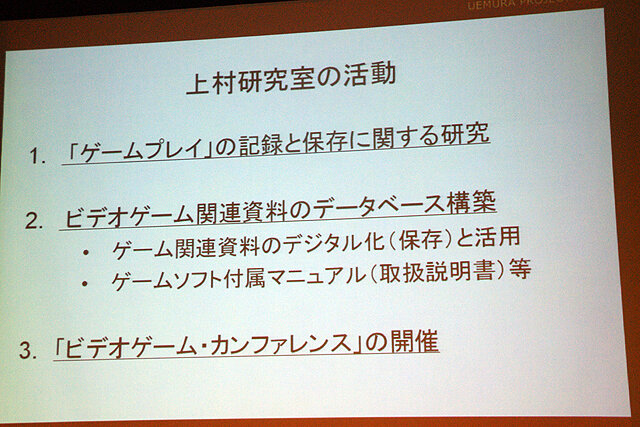

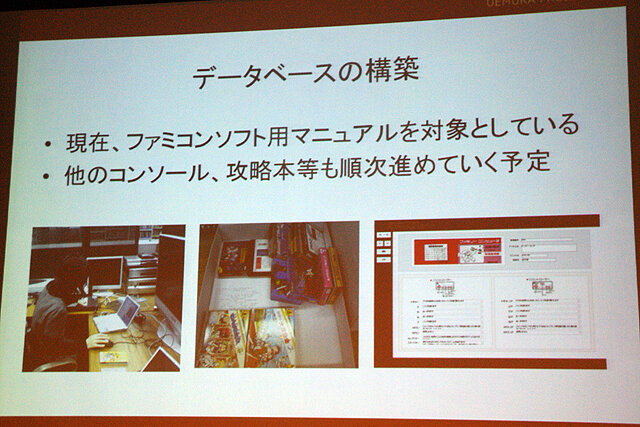

上村研究室では“遊び”という点にテーマを置き、「ゲームプレイの記録と保存に関する研究」、「ビデオゲーム関連資料のデータベース構築」、「ビデオゲーム・カンファレンス」などの活動を行っています。

|  |  |

| 立命館大学では、現在、上村氏筆頭に「ゲームプレイの記録と保存に関する研究」、「ビデオゲーム関連資料のデータベース構築」、「ビデオゲーム・カンファレンス」などの活動が行われている | ||

上村氏はまず、上村研究所にとってのテレビゲームの定義を説明、常日頃からゲームに親しんでいる人には当たり前のようなことですが、

同研究所でのビデオゲームの定義とは「遊びのための映像」、「内容に対する判断をコントローラ操作を通じてビデオゲーム機に伝えること」、、プレーヤーが「遊びのための映像」を理解したうえで、コントローラの操作を通じてビデオゲーム機に伝えることと説明していました。遊びのための映像と思うか、思わせるかといったところが重要だと語っています。

また上村氏が研究を始めたきっかけは、テレビゲームを開発したことを通じて、”遊びが変わった”のではないだろうかと思ったそうです。メーカー側に立って商品が売れていく実感を得ていたが、それが世の中にどういう影響を与えていったのか…。これまではクリエイターや、ハードメーカー側からの理論で議論されていたが、プレイヤー側から作品を評価していただいた方たちがどのように遊んでいたのか、長らく興味であったと語られています。

上村氏は任天堂を退社後、立命館大学で研究を始めたところ、講義の受講者は当時の自分が携わったゲームのユーザーだったことから、お金を払って遊んでいたプレイヤーがどのようなゲームを遊んでいたのかという上記の疑問から「ゲームプレイの記録と分析」の研究を始めたそうです。

また考え抜いた結果、この研究が商品開発を含めて、今後の商品開発などに参考にできるレベルまで研究を進めることができるかもしれないということになったそうです。

とはいえ、ゲーム産業は急速に発展したため、ゲームプレイというものをきちんと分析して評価しておかないと、世間的に濡れ衣着せられるなどの弊害があるため、それらを客観的にとらえるもの指標を作ることが価値のあるものになるだろうと語られていました。

研究では、ゲームが面白いかという体験をしてもらい、世界中で知られている『スーパーマリオブラザーズ』を11分という短い時間の中、3回、それぞれプレイした後の印象を聴いて、研究材料に使用しているそうです。

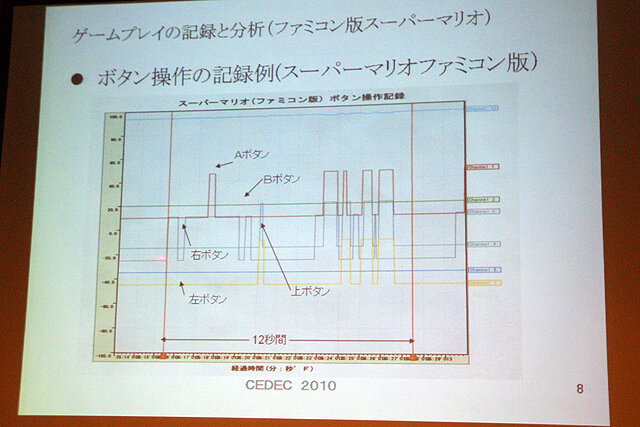

また、これだけでは研究材料として判断できないことがあるため入力装置の可視化を実現。どのタイミングでどのボタンを押して、どんな顔をしていたかなどがわかる仕組みになっている装置が完成したそうです。

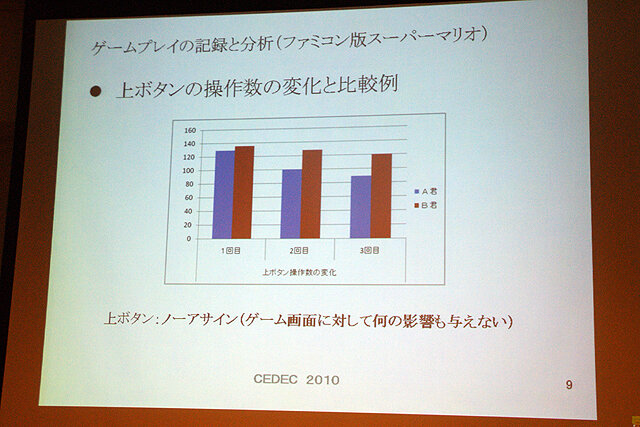

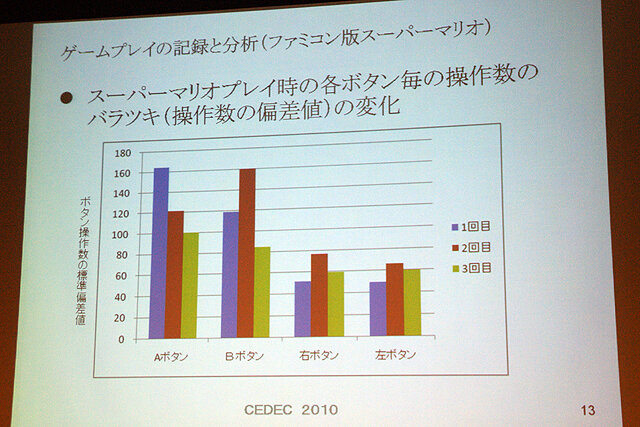

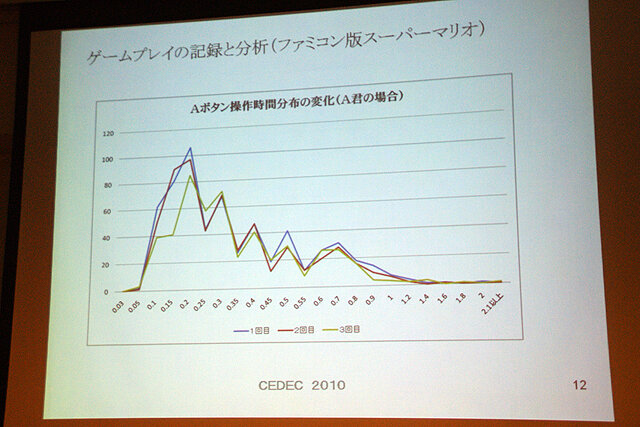

この結果、『スーパーマリオブラザーズ』では機能しない「十字キーの上方向を押した回数」と「Aボタンを同時押した回数」といったデータや、Aボタンをとにかく押す人と、きわめて慎重に押す人、ゲームに対する遊技判断が性格などにもでてくると考えられるといった仮説などが生まれていったそうです。

|  |

|  |

これらのことは。単にデータを取っただけではほとんど役にたたず、どう定義をしていくかさまざまな知識を総動員していかないと、わからないことが多いそうです。また、研究が進めば、海外の大学でも同じような条件で取ってもらってデータを収集したいといった意見などが述べられています。また今後の上村氏の研究の方向性としては

・ゲームプレイの個人差の研究(性別、性格、地域差等)

・ゲームプレイ習熟や慣れの時間的変化の研究

・ゲームプレイの印象(主観)と捜査情報(客観値)の関係の研究

・脈波の変動と操作状況の関係の研究

・ゲームプレイの快適性の研究

・ビデオゲームの評価方法の研究

を課題にしてい研究を進めることなどが語られていました。

ゲームは映像を使って遊ぶ道具であるため、非常に特殊ではあるものの、ビデオゲームができるまでにさまざまな遊びがあったが、他の遊びに比べて分析がしやすい。そこにビデオゲームの可能性と限界が見えてくる上に、ビデオゲームの持っている特徴を抽出することで、次のゲームへのヒントになるかもしれないと語られていました。

上村氏は、「現在、記録した映像などは、アーカイブ含め、遊んだ人のデータなど、100年後に改めて分析することで、地域を超えた遊びをある時代の記録として、残せれば楽しいかなと思う」と語られていました。

なお、これらの上村氏の研究結果は学会などでも発表される予定です。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください