同作の開発元で、ArenaNetのアダム・バンス氏は28日、GDCのローカリゼーションサミットで「New Challenges in MMO Localization:The Guild Wars Franshise Revealed」と題して講演。2011年にリリースが予定されている最新作『2』の内容にも触れつつ、同作のローカライズ体制について解説しました。

|  |  |

| ArenaNetでローカライズを推進するアダム・バンス氏。 | 「1」でいち早く欧州7言語に対応。 | はじめに算盤勘定があり、その上でローカライズのレベルを決定する。 |

Guild Warsは国内で2006年1月からサービスが行われている、ファンタジー風の世界観を持つタイトルです。最大の特徴はオンラインRPGにもかかわらず、対人戦を主眼にデザインされていること。RPGモードとPvPモードの2種類があり、PvPモードでスタートすれば、開始してすぐに対人戦が楽しめます。

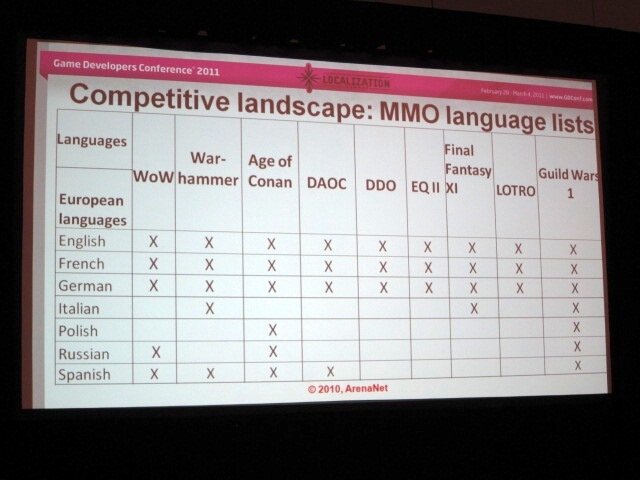

多言語対応に優れている点も特徴です。『ワールドオブウォークラフト』が欧州5言語、『ファイナルファンタジーXIII』も欧州4言語と、他のメジャーなタイトルが欧州3~6言語に留まっているのに対して、『1』ではいちはやく欧州7言語+日中韓台の11言語をサポート。全世界で共通のクライアントソフトを持ち、メニューを切り替えるだけで、簡単にゲーム内で言語の変更もできます。2011年にローンチが予定されている『2』でも、この方針は継続される予定です。

アセットが常に増え続けるオンラインRPGにおいて、対応言語が1つ増えることは、それだけで手間が劇的に増えることを意味します。そのためには総合的な見地からのローカライズ体制作りや、心構えが必要になります。バンス氏は本講演でも▽ビジネス面▽コンテンツ開発▽多言語サポート▽コミュニティローカリゼーション、という4つの側面から事例を紹介しました。

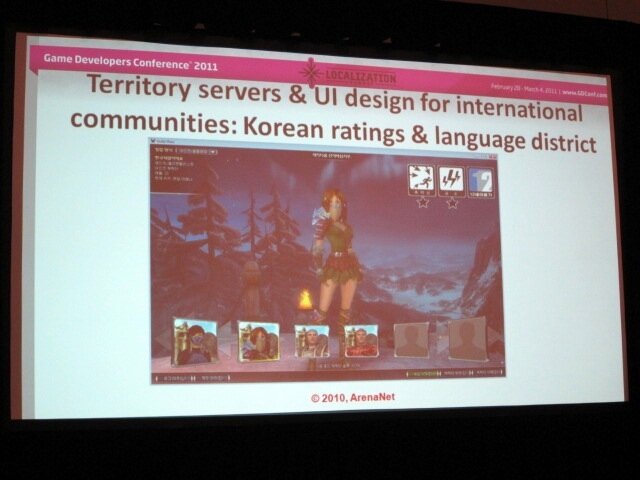

|  |  |

| 北米向け(英語)UIの例 | 欧州向け(欧州言語)のUIの例 | アイコンが多用された韓国向けUIの例 |

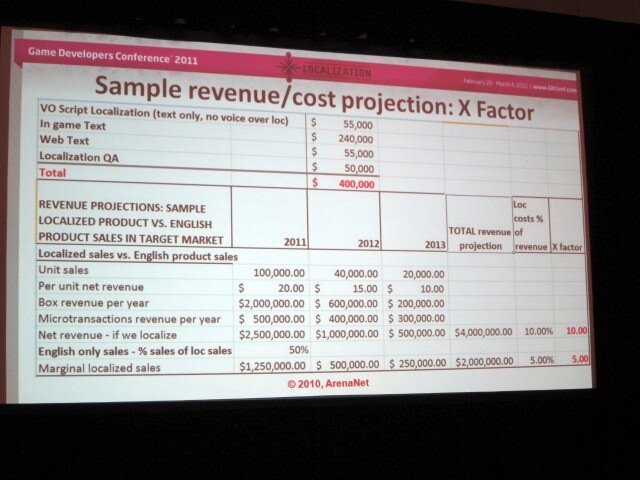

まずビジネス面では、どの地域でサービスを展開するか、そのためにはどの言語にローカライズを行うか、最初にパブリッシャーとの議論を通して、きちんとした計画を立てることが重要だと指摘しました。当然オンラインRPGなので、パブリッシャー側の運営体制の構築も重要な要素となります。開発側にとってキモとなるのは、ローカライズのコストと予想される収益とのバランス。講演では試算表のサンプルも公開されるなど、ローカライズがゲームビジネスの裏打ちの元に展開されていることが改めて示されました。

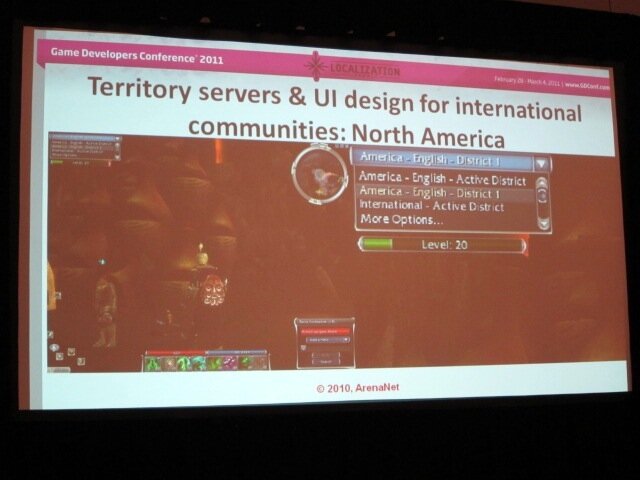

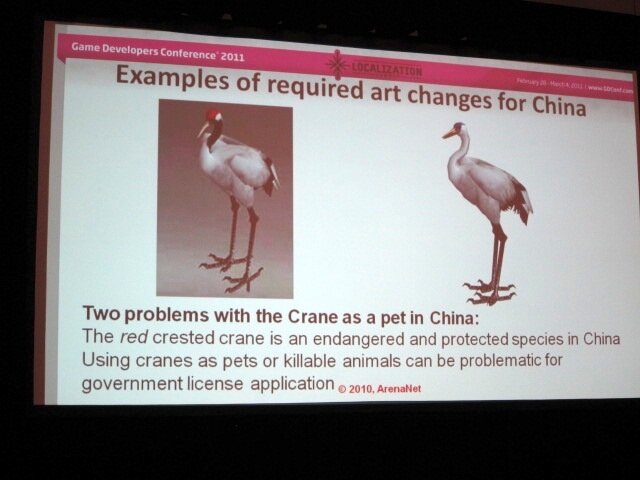

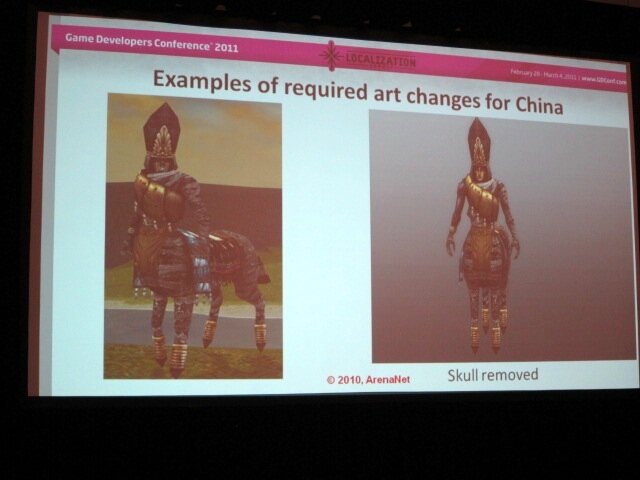

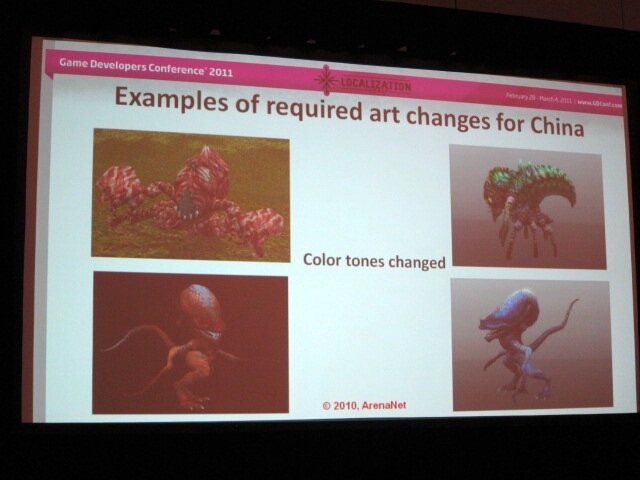

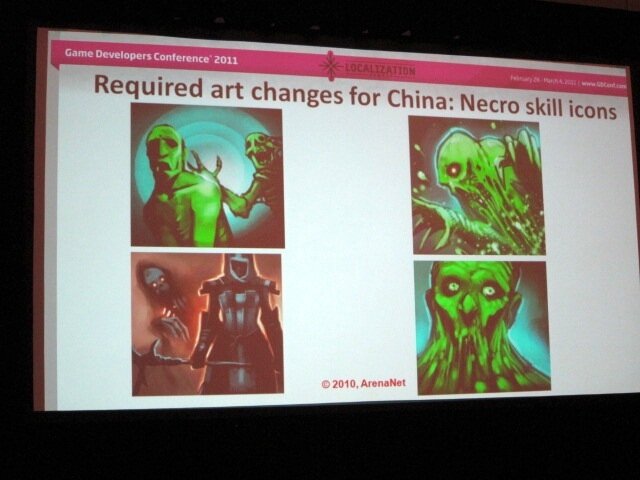

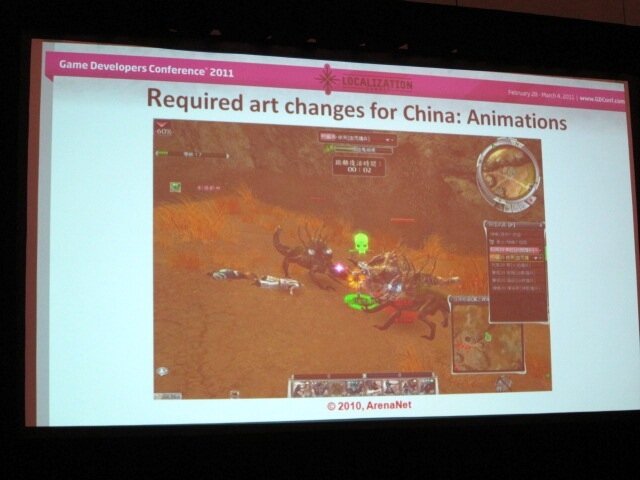

続いてコンテンツ開発では、各地域ごとのUIの修正や、カルチャライぜーションの模様が紹介されました。韓国語版ではUIにアイコンが多用されるなど、より視覚的に遊べるように配慮されています。中国語版では政府の規制で18歳以下のプレイヤー向けに、一定のプレイ時間を超えると経験値などが減少する機能も盛り込まれました。モンスターのデザインや色彩、モーション、アイコンなどにも中国文化に適するように、細かい修正が施されています。

多言語サポートではアジア向けの要素として、IMEの統合が高いハードルとなりました。本作では韓国語で1種類、日本語で2種類、台湾(繁体字)で4種類、中国(簡体字)では10種類ものIMEをゲーム内でサポートしています。これはマイクロソフト製に加えて、サードパーティが提供するIMEにも対応する必要があったため。しかもOSのバージョンによって異なるIMEのバージョンを考慮する必要もありました。

フォントについても、欧州版では512MBのプログラム内にすべて納めるため、Unicodeに対応して使い回しがなされています。その一方でアジア版では言語ごとにフォントデータを読み込むスタイルが取られました。55種類にも及ぶホットキーでの操作のため、各国ごとに異なるキーボードへの対応も無視できない問題に浮上。ストーリーラインにおいても、欧州版に対してアジア版ではメインキャラクターの親子関係などについて、細かい修正がなされています。

|  |  |

| 中国向けにはプレイ時間規制も対応。 | 丹頂鶴は中国版では頭を黒く塗られた。 | 中国版では頭部デザインが修正されている。 |

|  |  |

| 中国語版ではモンスターの色味も調整。 | 同じくアイコンのデザインも変更された。 | モンスターのアニメーションも修正されている。 |

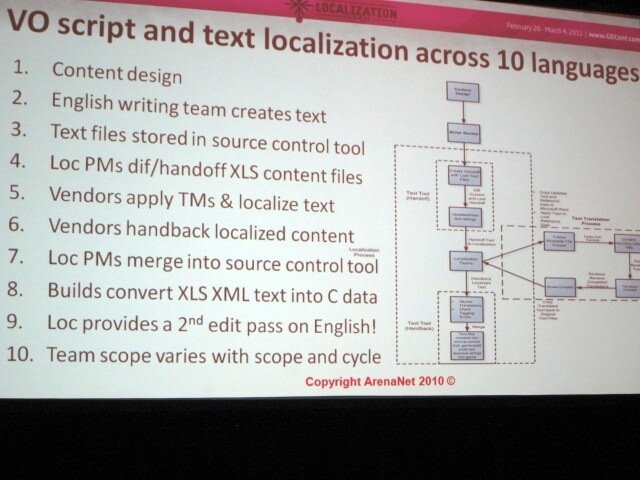

こうした細かい前提条件を詰めた上で、ようやく実際のローカライズ作業となるわけです。その際も英語版+世界10言語のデータを効率よく作成するためには、ローカライズプロセスの標準化が欠かせません。大きな流れとしては▽コンテンツデザイン▽英語版のテキスト開発▽テキストファイルをソース管理ツールに読み込み▽テキストファイルをエクセルファイルにコンバート▽ローカライズベンダーにアセット提供▽翻訳の仕上がり▽ボイス収録(必要なもの)▽翻訳データの統合▽ビルド、となります。このプロセスが言語分だけ平行して走っていくわけです。

翻訳作業では、ローカライズマネージャ・レビューアー・社外の翻訳家の3者が良好な関係性を保つことの重要性が強調されました。オンラインRPGのローカライズでは、100万ワードのテキストを1ヶ月以内で納品といった、短期間で大量の翻訳をこなす作業が求められます。このためには用語集やデータベースなどの環境を整備して、オンラインですぐに参照できる体制や、翻訳家が上げてきた納品物をいかに早くチェックできるか、といった環境構築が求められるとしました。ちなみに同社ではエクセルファイルベースでテキスト管理を行い、マクロ処理を駆使して効率化を図っているそうです。

|  |  |

| ローカライズのワークフローは標準化が行われている。 | コミュニティを活用した翻訳のバグ報告体制。 | 日本語版の公式バグレポートWIKI。 |

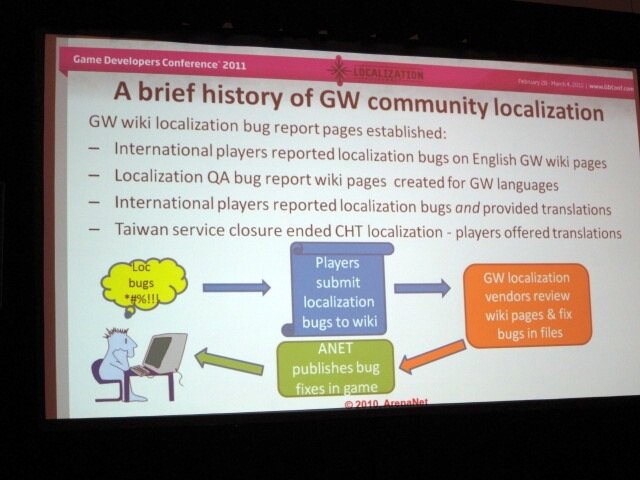

最後にバンス氏はコミュニティ・ローカリゼーションという、本作ならではのユニークなローカライズの取り組みについて紹介しました。これは翻訳チェックの体制をユーザーコミュニティを巻き込みながら構築するというものです。ユーザーは翻訳の誤りを見つけると、公式バグレポートのWIKIで報告。各国のローカリゼーションベンダーがレポートを参照し、必要に応じて修正を施して、データを納品。それをArenaNetで反映する、というものです。バグレポートには日本語版のページもあり、膨大な修正案がユーザーから寄せられています。

バンズ氏は多言語ローカライズにおいて、いわゆる「ロングテール」現象が見られるといいます。主要4~6言語とそれ以外の少数言語では、ユーザー総数が変わらなくなるというのです。少数言語ユーザーの数は無視できないが、ローカライズの費用も甚大になります。アセットが増え続けるオンラインRPGでは、こうしたユーザーコミュニティベースでの品質向上が重要であり、現実的・・・。こうした考えには一理あります。

この試みはアニメ業界で言う「ファンサブ」(ファンによる字幕作成)のオンラインRPGへの取り込みだと言えます。こうした取り組みは業界全体を見渡しても、かなり先進的な試みであることは間違いありません。今後の展開に注目したいところです。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください