(ぜひ「ゲーミフィケーション」で検索してみてください)

昨年のシリアスゲームサミットは二日間に分かれており、初日が「Games for health」デイ、二日目が「ゲーミフィケーション」デイと銘打たれていました。それが終わってみれば「ゲーミフィケーション」だけが注目を集め、バズワード的に広まったことに対して、いささか驚かされたのを覚えています。

しかし、GDC2012では状況が違っていました。まず2003年から毎年開催されてきた伝統の「シリアスゲームサミット」という名称がなくなりました。かわりに誕生したのが、初日の「GameIT(ゲームイット)サミット」と二日目の「Games for Change サミット」です。

|

| 「シリアスゲーム」の看板がなくなり、新たに「GameIT」にリニューアル |

「GameITサミット」には、昨年までのシリアスゲームサミットのアドバイザー3名が名を連ねています(「幸せな『未来』はゲームが作る」の著者、ジェイン・マクゴニガル女史(Social Chocolate)の名前も見られます)。理由はさておき、同サミットの進化形だと捉えられそうです。

一方で「Games for Change」は、シリアスゲームを母体に生まれた分科会の一つで、毎年ニューヨークでカンファレンスを開催するまでに成長してきました(今年も6月に年次総会が開かれます)。つまりGDC2011で二日にわたって開催されたシリアスゲームサミットが、今年は初日の「GameITサミット」にまとめられ、二日目に「Games for Changeサミット」が追加された、と考えれば良いでしょう。

もっとも、GameITもGames for Changeも共に「ゲームのノウハウをゲーム以外の用途に応用していこう」という大きな流れの中にあることは、間違いありません。いわば「用語の問題」にすぎず、「現状はいささか混乱気味」だとも言えますす。それだけにアメリカにおけるシリアスゲームを巡る動きはダイナミックに変化しており、最も熱い分野なのでしょう。来年のGDCでは、どのように変化しているのか、楽しみでもあります。

|  |  |

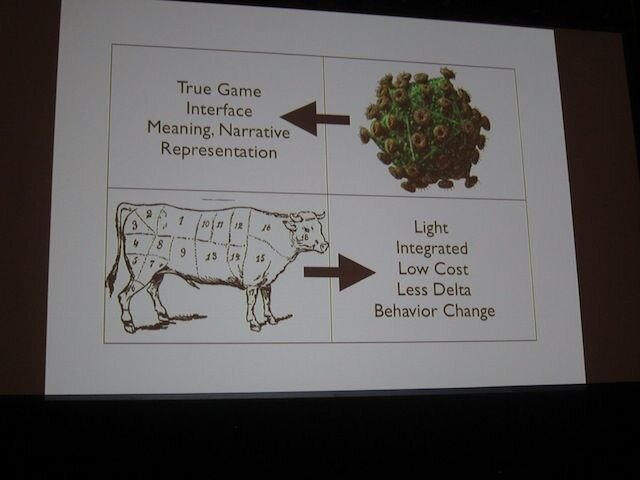

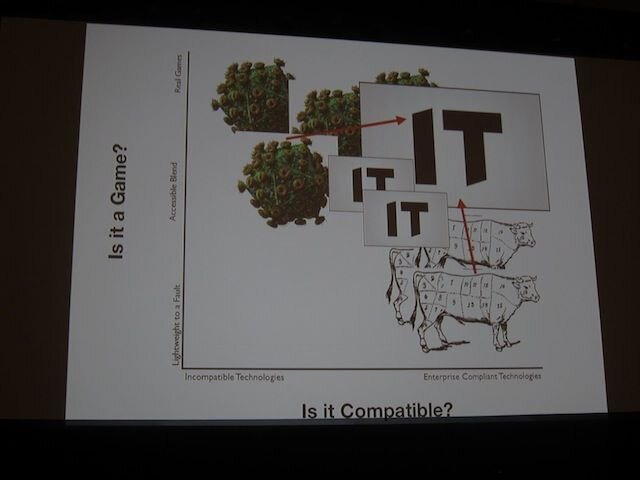

| GameITの概念について解説するBen Sawyer氏 | シリアスゲームとゲーミフィケーションは共に乖離しつつある | 両者をつなぐ新領域としてGameITを提唱 |

さて、いささか前置きが長くなりましたが、さっそくGameITサミットの概要についてレポートしていきましょう。冒頭でアドバイザリーボードのBen Sawyer(DigitalMill)は、シリアスゲームとゲーミフィケーションが互いに違う領域へと分断されつつあり、GameITはその中間領域を指し示す、新しい概念だと説明しました(ちなみにITとは情報技術(Information Technology)の頭文字であり、ゲームと結びつく何か(それ)=IT)という意味だそうです)。

Sawyer氏はシリアスゲームが従来の「(パッケージ)ゲーム」の範疇に留まっており、どんどん「ゲームっぽく」進化していく一方で、ゲーミフィケーションは非常にライトでカジュアルであり、企業活動と結びつきやすい傾向にあると説きます(これには「ゲーミフィケーション」がバッチやポイントの方法論に関する議論ばかりで、過度に商業主義的でもある、という昨今の批判も背景にありそうです)。

こうした中で改めて、情報技術(Information Technology)の頭文字であり、「ゲームと『それ(it)』という掛詞でもある「GameIT」という概念を打ち立てることで、改めて「ゲームのチカラを広く活用する方法論」について、幅広く議論していきたいーー。Sawyer氏の意図をまるっとまとめると、おそらくこのようなところで間違いなさそうです。サミットはこうした自己紹介と共に幕を開けました。

内容面で特徴的だったのは、すべてが20-25分の事例紹介に終始した点です。昨年のようなTIPS的なセッション(「ゲーミフィケーション、明日から使える60のハウツー」など)は影をひそめ、7セッションで全13個にわたる、さまざまな事例が紹介されました。いずれも日本では初耳のものばかりで、その多彩さには驚かされます。GameITをめぐる議論は始まったばかりで、今はまだ「まとめ」の時期ではなく、さまざまな事例から各自が学び取る段階にあるということでしょうか。

|  |  |

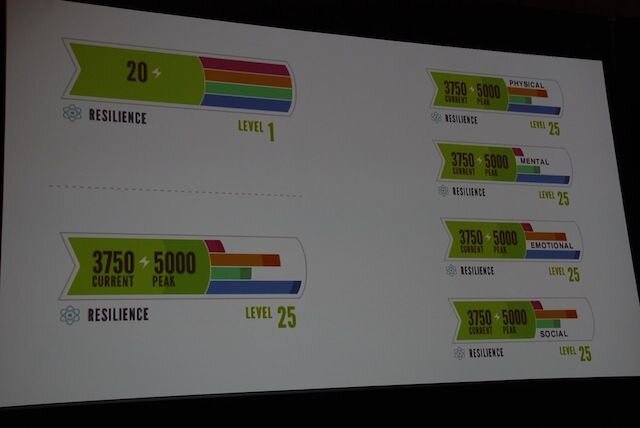

| 日本でもファンの多いマクゴニガル女史が登壇 | わかりやすい二択で会場に参加を促す | 体力・精神・感情・社交の4項目でポイントを付加 |

|  |  |

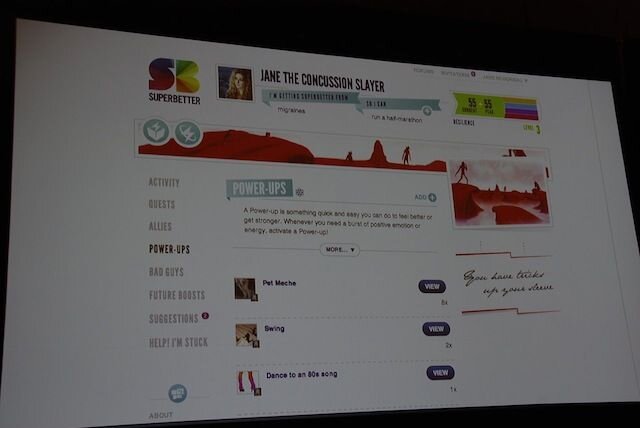

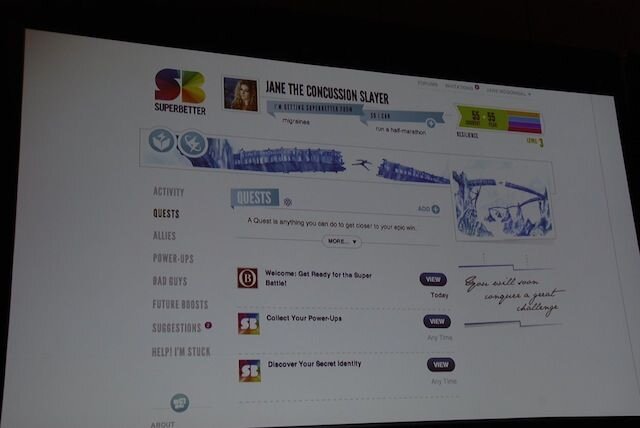

| ウェブ上で参加者ごとに履歴や得点を管理 | さまざまなクエストなども用意されている | 経験値をためるとレベルアップ |

その中でも本稿では、まずはマクゴニガル女史を含む3名の講演者が登壇した「Health IT! Enterprising Approaches to Combining Health and Games」の内容について紹介しましょう。「Health IT」は昨年の「Games for health」つながる内容であり、サミットのトリをつとめたセッションでもあります。

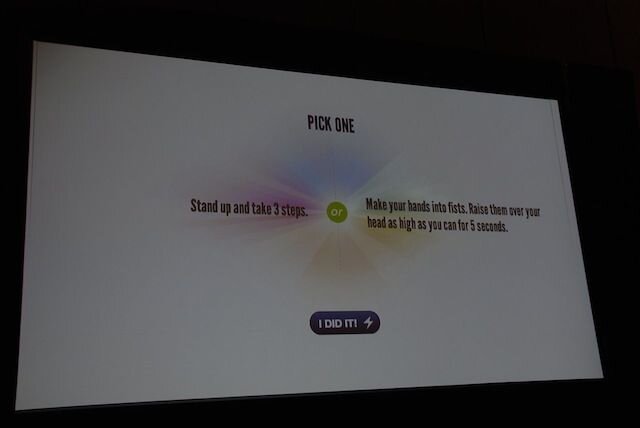

トップバッターのマクゴニガル女史は、自身が運営する自己啓発系オンラインゲーム「SuperBetter」について、聴衆を巻き込みながらデモを行いました。女史はまず「立ち上がって3歩進むか、両手を思いっきり上に伸ばして5秒間とめるか、どちらか選択してください」と聴衆に投げかけ(多くの人は両手を挙げました)、それが終了すると「あなたの体力は5回復しました」と説明しました。

同じように「指を50回ならすか、暗算で100から7ずつ数字を減らしていってください」(精神面で5回復)、「室内にいるなら窓の外を、戸外にいるなら窓から室内を覗くか、YoutubeかGoogle画像検索で好きな動物の赤ちゃんを検索してください」(感情ポイントが5回復)、「他人と6秒間握手をするか、誰かにメールなどで感謝の言葉を」(社交ポイントが5回復)と話を進めました。そして4項目が終了すると、「おめでとう! 以後24時間、あなたの活力は向上したまま保たれます」と説明しました。

このように「SuperBetter」は日常生活でできる「ちょっとしたこと」をゲーム的な枠組みで行いながら、参加者の自己啓発を促していくウェブサービスです。サイトでは経験値やレベルアップシステムなども用意されています(いわゆる「ゲーミフィケーション」と何が違うのか、という議論もできそうですが、ウェブカスタマーのロイヤリティ向上などではなく、自己啓発という「目的の違い」だと言えるでしょうか)。

|  |  |

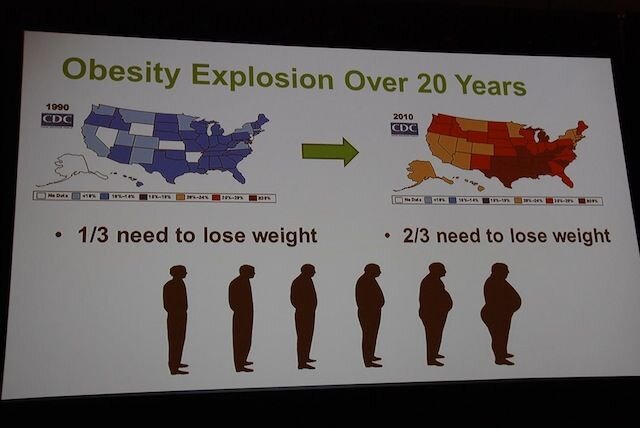

| 企業向けダイエットプログラムを提唱するRajiv Kumar氏 | アメリカ人の肥満率は2/3にまで高まった | 従来のダイエットプログラムをベースに開発 |

|  |  |

| ウェブベースで管理し、ソーシャル要素を付 | 履歴を参加社単位で管理するなど、一通りの手法を踏襲 | 企業の健康プログラムも「ダイエット」できるか? |

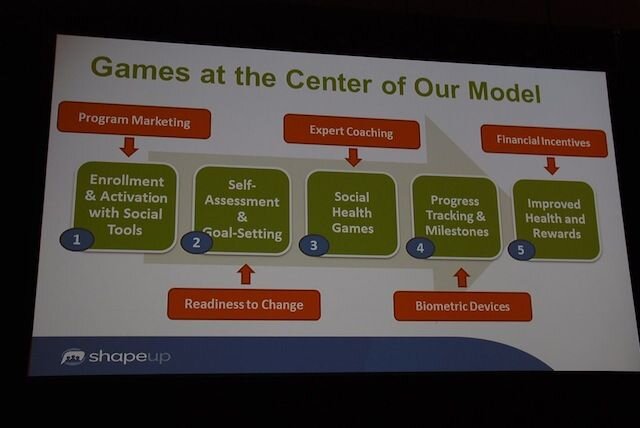

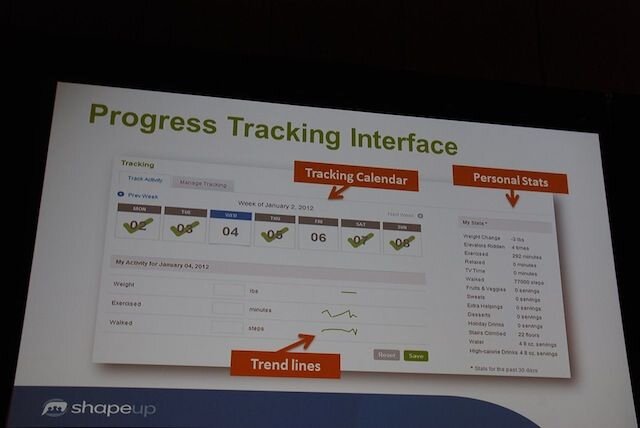

他の2名の事例についても簡単に紹介しましょう。Rajiv Kumar氏(ShapeUp,Inc.)が提供するのは、ソーシャル要素を用いた企業向けのダイエットプログラムです。Kumar氏は1990年では全米の1/3だった要減量者が、2010年では2/3に増加したと警鐘します。そこで12週間かけてプレイするダイエットプログラムを開発。今では5000人以上の社員を抱える50社以上の企業に採用され、70万人以上が参加したといいます。

ゲームの内容は個人ごとに面談をしてトレーニングプログラムを作り、ウェブ上でポイントシステムなどを用いて達成感を可視化させ、チームで課題をこなすなどのソーシャル要素を加えるというもの。スマートフォンなどでのプレイにも対応しています。将来的には▽ゲームを通してAmazonのギフト券などがもらえるなどの直接的対価の付加▽対象となる社員の、社内やプライベートにおけるソーシャルグラフの活用▽モバイルデバイスとのさらなる統合−−を進めたいとしています。

|  |  |

| センサー付きデバイスの未来を論じるBrian Krejcarek氏 | 100種類以上のデバイスに向けたセンサーを開発中 | 実際にチェロを弾くとベートーベンがにっこり |

|  |  |

| じょうろで水をまくと仮想の畑にも水やりが行われる | スマートフォン向けにも展開中 | 無線センサーのついた歯ブラシの例 |

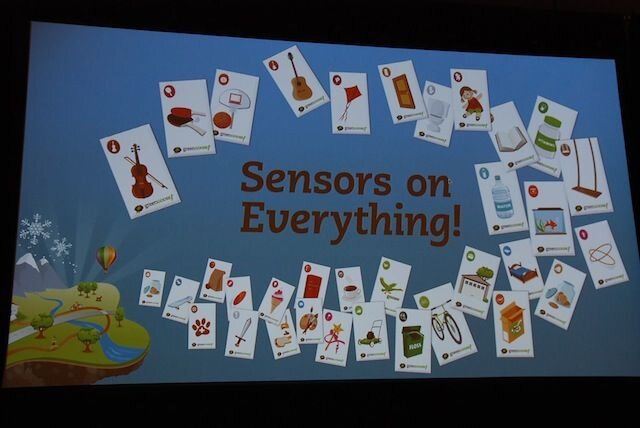

最後に登壇した Brian Krejcarek氏(GreenGoose)は、さまざまなデバイスに取り付けられる小型センサー「GrennGoose」と、それによって広がるゲーム世界についてデモを行いました。 Krejcarek氏は「マウスをクリックするのと、実際にチェロを弾くのとでは、同じように画面上でベートーベンがにっこりするのでも、意味が違う」と(チェロを弾きながら)語ります。同じように農場系のソーシャルゲームと組み合わせ、自宅の畑を農機具で耕すと、仮想の農場も耕されるなど、現実世界とゲーム世界を連動させられるというわけです。すべてのデバイスにセンサーが組み込まれた時代では、「ゲーム」はどのように変化していくか・・・。興味深い未来を提示していると言えるでしょう。

|  |

| 終了後、多くの質問者がマクゴニガル女史を囲んだ | もっとも聴衆を集めた3名の講演 |

文中で何度か示したとおり、この3つの事例はいずれも「ゲーミフィケーション」の枠内でも捉えられるものばかりです。ゲーミフィケーションと同じように、GameITもまた一種のバズワードとして消費されていく運命なのかもしれません。しかし「ゲームのノウハウをゲーム以外のさまざまな用途に応用していこう」という大きな流れは、今後も変わることなく、ゲーム業界と社会全体を大きな力で覆い尽くしていきそうです(余談ですが聴衆の約半数がスタートアップ企業だという点にも興味がそそられました)。今後の発展に加えて、二日目の「Games for Change」との違いにも注目したいところです。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください