|

| コーエーテクモゲームス 金井新一氏。 |

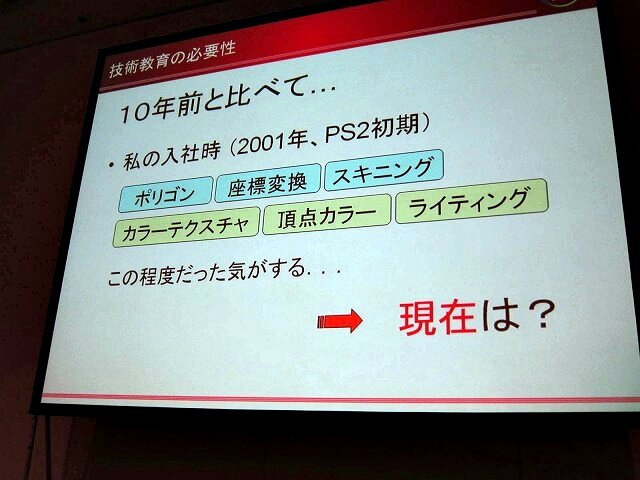

2001年、ちょうどPS2の初期に新卒で旧コーエーに入社したと語る金井氏。当時のインなグラフィック技術は「ポリゴン」「座標変換」「スキニング」「カラーテクスチャ」「頂点カラー」「ライティング」などでした。しかし現在はシェーダー技術を筆頭に、はるかに大量の技術習得が求められています。新人は、すぐにこの「学習の壁」にぶつかってしまう・・・。金井氏はこう指摘します。

また、高度に複雑化・専門化された今日のゲーム開発では、ベテラン開発者であっても話は同じ。担当分野が変わると技術のキャッチアップが大変です。こうした教育不足は開発現場でチーム間の些細なミスを誘発。これがボディブローのように蓄積していきます。こうした状況が何年も続くと、開発力は維持できるのか・・・。これが金井氏が抱いた問題意識でした。

|  |

| 2001年当時のグラフィックス関連技術 | 現在はこれだけの技術が関連する! |

この対策として、自分たちが所属する技術支援部が音頭をとって、社内の技術教育体制を確立することを提案。「新入社員研修」と「社員向けの専門研修」の両者で、少しずつ教育体制を改善していくことになります。

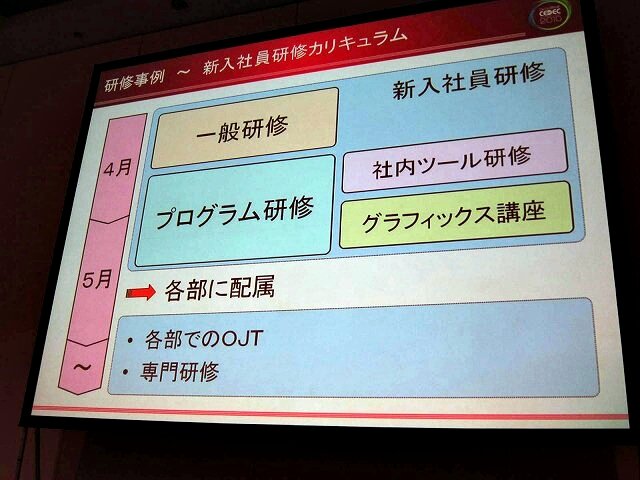

初めに金井氏はコーエーテクモの新入社員研修カリキュラムを紹介しました。研修期間は約1ヶ月半で、新人にはまず一般研修が行われます。続いてプログラム研修が行われ、それと平行して社内ツール研修とグラフィックス講座を実施。5月半ばに配属が決定すると、その後は実際に業務を行いながら、各部でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)と社員向けの専門研修を受けていくことになります。

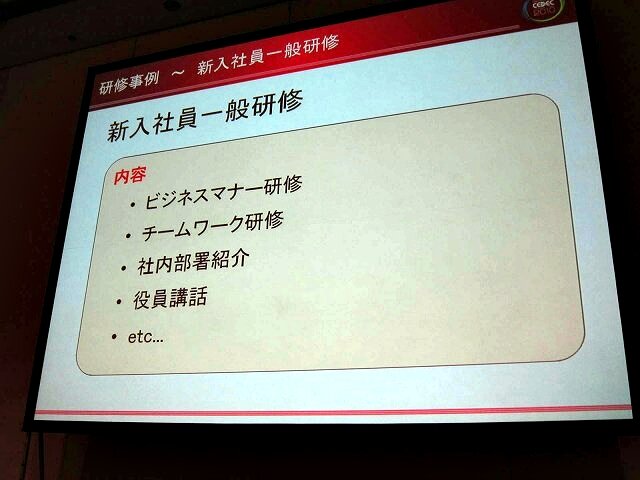

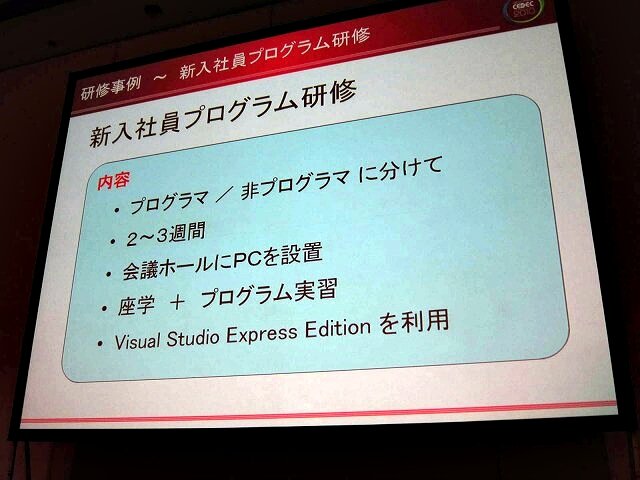

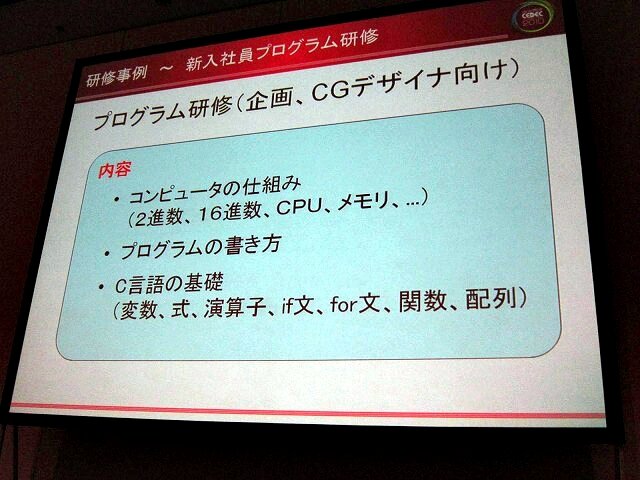

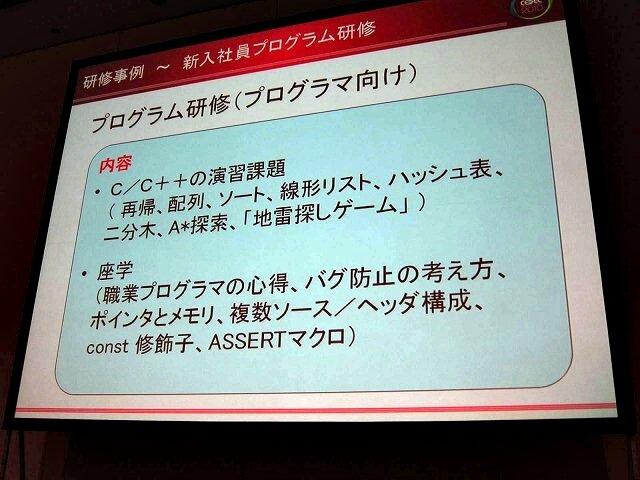

一般研修は社会人としての常識を身につけるためのもの。プログラム研修はプログラマと非プログラマに分けて実施されます。企画・デザイナーに対してはコンピュータの仕組みからC言語の基礎レベルまで。プログラマ向けにはC/C++の演習課題が施されます。非プログラマ職にも研修が行われるのは、プログラマとの会話をスムーズにするため。今後はスクリプトを組む機会の増加も予測されます。またプログラマ向けには「マインスイーパ」を自作する課題も出されます。二次元配列や再起処理などの応用問題に適しているのだそうです。

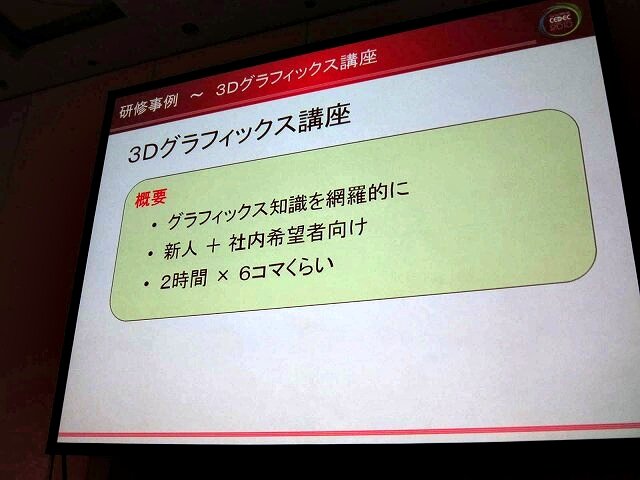

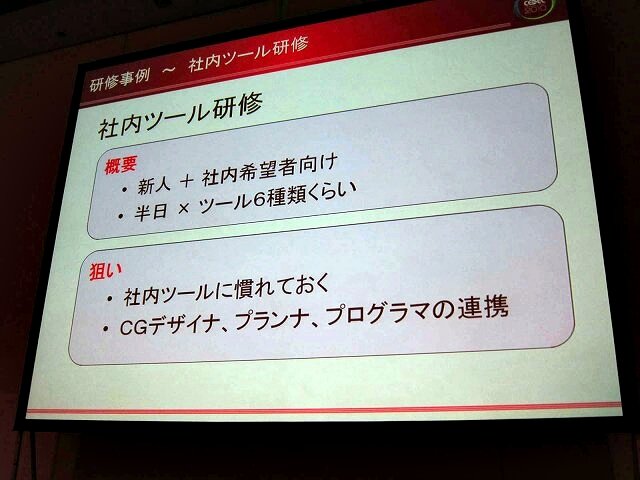

一方、3Dグラフィックス講座は新人に加えて、社内希望者向けにも行われます。特徴は最新の3Dグラフィックの技術概要が網羅的に学べること。これには部内の打ち合わせなどで、耳慣れない専門用語や概念を減らすなどの狙いがあるそうです。同様に社内ツール研修も、新人と希望者向けに実施されます。これにも社内ツールや、職種横断別の連携業務になれてもらうなどの狙いがあります。

|  |  |

| コーエーテクモゲームスの新人研修 | 一般研修 | プログラム研修 |

|  |  |

| プログラム研修(非プログラマ向け) | プログラム研修(プログラマ向け) | 3Dグラフィックス講座 |

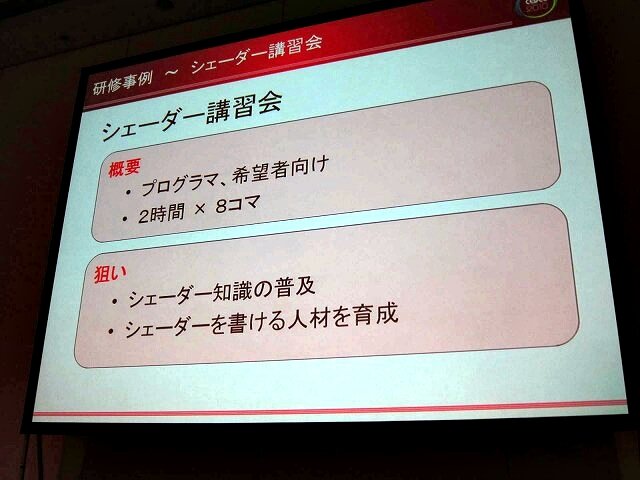

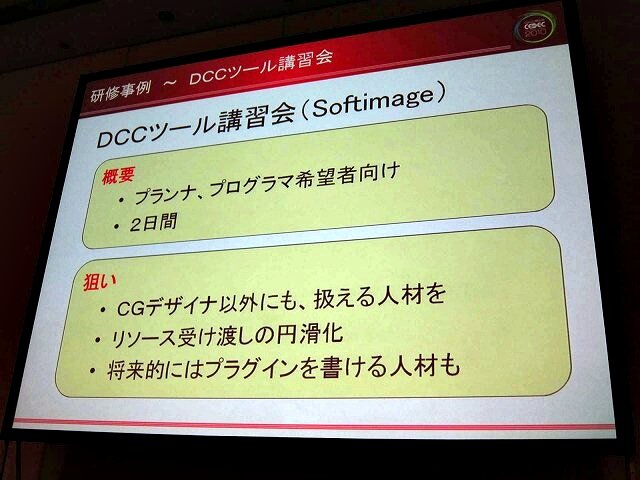

このほか社員向けに行われている研修には、プログラマと希望者向けのシェーダー講習会、プランナー・プログラマー向けのSoftimage講習会があります。シェーダーは現在、技術支援部が作成したものが現場で使用されていますが、今後は現場でシェーダーが書ける人材を育成していきたいとのこと。Softimageのプラグインについても、同様の人材を育成していきたいと説明がありました。その前提として技術のわかるプランナーやデザイナーを育成し、開発の効率化をはかる狙いがあることは、言うまでもありません。

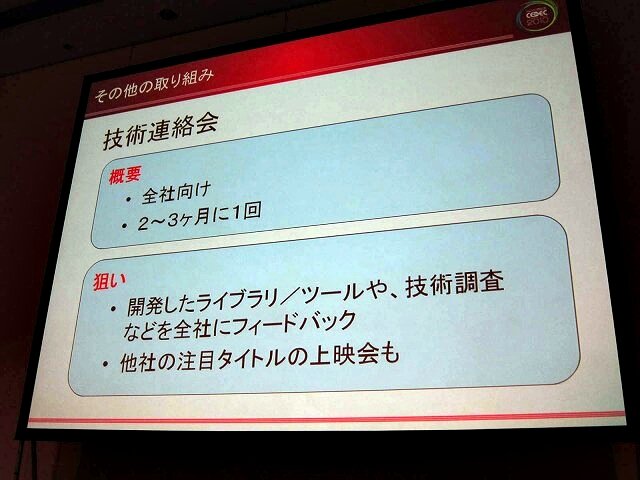

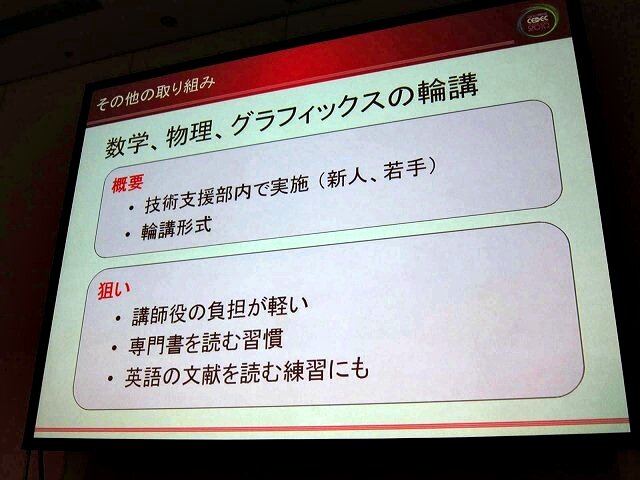

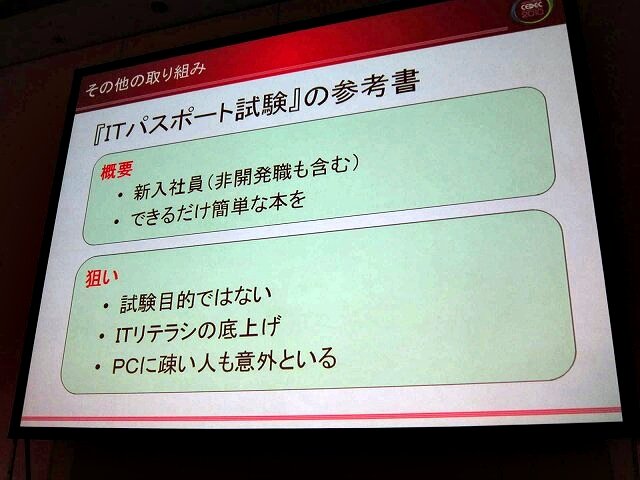

その他の取り組みとして、▽技術支援部が開発したライブラリ/ツールや、技術調査などを全社にフィードバックする技術連絡会▽技術支援部内で専門書(数学・物理・グラフィックスなど)の輪講▽新入社員向けに「ITパスポート」の参考書を読み、レポートを書かせる、などの研修が行われているとのこと。ユニークなところでは、良いクリエイター・ビジネスパーソンには教養も大切という観点から、新入社員の懇親会を兼ねてテーブルマナー研修も行われているそうです。

|  |  |

| 社内ツール研修 | シェーダ講習会 | DCCツール講習会 |

|  |  |

| 技術連絡会 | 技術支援部内での輪講 | ITパスポート試験の参考書活用 |

研修効果も定量的に計測できるものではないが、参加者アンケートによれば、おおむね好評とのこと。「学習意欲はあるが、きっかけがない」「知識を整理する機会が欲しい」といった潜在ニーズを、ある程度すくい取れているのではないか、と解説されました。金井氏は「継続は力なり」で、5年後には開発力が1~2割はアップするのではないか、と語ります。また教育ノウハウや資料の蓄積が進むといった点も見逃せません。

ただし研修には、その準備コストも発生します。講座形式では1コマ(2時間)あたり約2週間の準備が必要で、講師役の負荷もやや高いのが実情です。もっとも、すべて社内で行うことで、自社にあわせた研修が実施できますし、次回からはスライドや資料などを使い回せます。輪講形式だと1コマあたり約1週間の準備が必要で、各自の担当回のみで済むので、ぐっとコストは低減。もっとも適した書籍を探す手間がかかり、ジャンルによっては参考書自体が乏しい、といった問題も発生します。

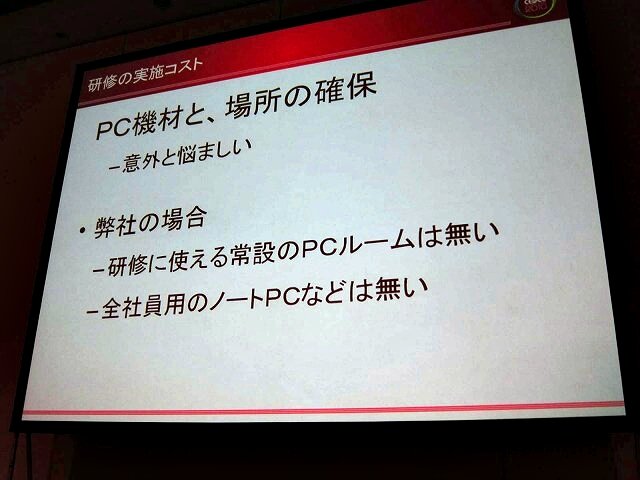

また悩ましいのが場所と機材の問題です。コーエーテクモでは研修用の常設PCルームなどはなく、会社支給のノートPCなども全社員向けにあるわけではないので、会議ホールにPCを設置したり、持ち込んだりしながら実施しているとのこと。さらにフィードバックの質を高めることや、講師の確保。グループでゲームを1本作ってみるなどの集団研修。さらには体系的な教科書が少なく、きちんとした正解もないゲームデザイン分野の教育をどのように行うかも、今後の課題だそうです。

|  |  |

| 講義形式は準備が大変 | 輪講形式は参考書探しがポイント | 機材と場所の確保がネック |

このように「最近の技術教育は大変」だが、「やらないともっと大変になる!」と金井氏は警鐘を発しました。その上で、まずは現場レベルの、小さな勉強会からスタートすることを推奨しました。こうした研修は上から押しつけられるとモチベーションが保ちにくいので、現場主導で行っていくのがオススメ。その際も「教えたいこと」を持っている人は意外と多いので、そうした人材をうまく見つけ出し、巻き込んでいくことがポイントだと述べられました。

なお、昨今の開発シーンでは避けては通れないのが英語力。こちらは人事部主導で行われているとのことでした。社内での座学などはありませんが、TOEICで一定以上のスコアを納めれば、英会話学校の学費補助が受けられるとのこと。最新の技術情報は英語圏から来ることを考えれば、英語力はもはや「技術」の一部かもしれません。

また余談ながら、多くの企業ではCEDECに出席すると、受講した講義などについてレポートの提出が課せられます。その際に「興味深かった」「刺激になった」などの定型文で終わらせている人が多いのではないかと指摘されました。そうではなく、講義を聴いて自分なりに浮かんだアイディアや具体案などを書き添えることが肝心。その上で実行に繋げていこう、というわけです。

このように各社が教育体制を整備することで、業界の魅力がアップし、優秀な人材が多く集まる。そしてゲーム業界が強くなる・・・。そんな正のループを描いていくことが重要です。そうした未来が訪れるように、業界で切磋琢磨していきましょうと投げかけられ、講演が締めくくられました。