|  |

イストピカは現在、モバゲータウン向け『ビストランテ』、グリー向け『ともだち市場 ザッカニア』などを提供し急成長中のデベロッパーです。同社は元々家庭用向けタイトルを開発していたFLOORから代表を務めていた福島道宣氏らが分社化しスピンオフした会社です。講演では福島氏に加えて同社の戸田明宏氏と

山田直行氏が、どのように決断し、実際のソーシャルゲームの開発とはどのようなものか、語られました。

10年間経営していたFLOORは東京と大阪、さらにオーストラリアにも開発拠点を持つなど堅調でしたが、きっかけとなったのは2008年のCEDECでの、ブレークスルーパートナーズ赤羽氏の講演をウェブで見たことだそうです。感銘を受けた福島氏は早速アポイントをとり、話を聞きに行ったそうです(赤羽氏は現在イストピカの取締役を務めています)。

さらに2008年当時、家庭用で発売された、福島氏がお気に入りだったゲームのリメイク作品の販売本数がわずか500本だったのを知り衝撃を受け、それも転身のきっかけになったそうです。戸田氏も福島氏の口説きを受けて一緒に独立を決めた理由を「閉鎖的な家庭用業界と比べるとソーシャルゲーム業界はオープンで、さらにブルーオーシャンに思えた」とのこと。

自分の経営している会社を分社化して、というのは珍しいですが、福島氏は「やりたいことができるのがゲーム業界の良いところ。社員にソーシャルゲームをやるように強制はできない」と話していました。以前にパチンコ/パチスロ向けの仕事をしたときの抵抗感が念頭にあったそうです。福島氏は戸田氏と二名でイストピカを設立し、残りのメンバーは現在もFLOORを続けています。

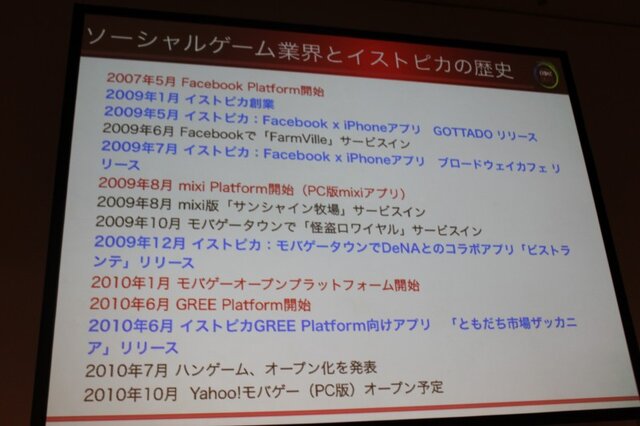

■イストピカ設立してその後

|

| ソーシャルゲームの動き |

ただ設立して半年は苦しい状況が続いたそうです。設立当初はまだ国内のソーシャルゲーム市場が立ち上がってないこともあり、当初から世界をターゲットにし、Facebookと連携したiPhoneアプリ『Broadway Cafe』をリリースしていましたが、余り収益には繋がらなかったそうです。

半年で資本金も底を尽き、ベンチャーキャピタルを支援を仰ぎますが、世界をターゲットにしたソーシャルゲームデベロッパーというのは資金調達にはプラスに働いたそうです。(ちなみに赤羽氏によれば、家庭用の受託では調達は「まず無理」とのこと)。また同時期にはソーシャルアプリ.jpを運営する業界の有名人である山田氏が加わったことも良い結果に繋がったそうです。

そうして危機を超えたイストピカはDeNAと組み、オープン化前のモバゲータウンに『ビストランテ』を投入することが出来ました。現在では東京に20名、大阪に18名を抱える規模になっているそうです。東京では国内向けのアプリを、大阪では先行投資として戦略的なアプリを作っているそうです。

■ソーシャルゲームのビジネス構造

転身を考えている開発者にとって気になるのはソーシャルゲームがどのようなビジネス構造になっているかという点でしょう。

|  |

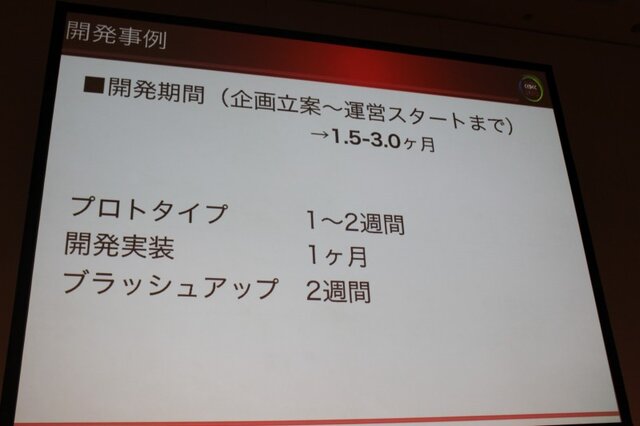

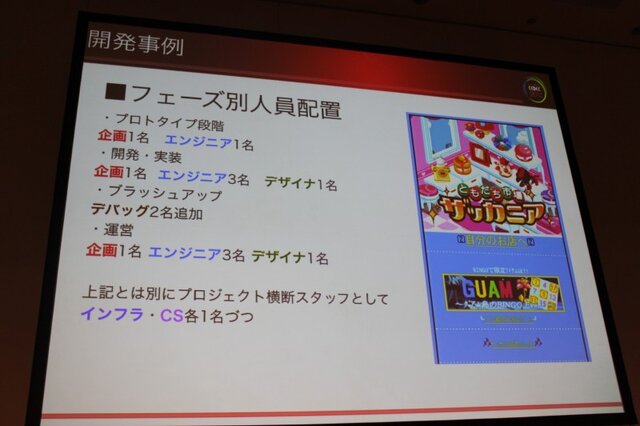

| 開発期間 | フェーズ別開発人数 |

まず開発体制は当然ですが、家庭用ゲーム機向けタイトルのように数十人で開発、という規模ではありません。福島氏はある事例として、プロトタイプを1~2週間、開発実装を1ヵ月、ブラッシュアップを2週間というタイムラインを提示しました。この場合、プロトタイプ段階で企画1名、エンジニア1名、開発実装でデザイナが1名追加され、運営時にエンジニアが更に2名追加されるというイメージです。そこにプロジェクト横断的にインフラやCSを担当する人間がそれぞれ1名居るということです。ポイントはプロトタイプ段階で、ここにはエース級の人材を投入し、優れたデザインの基盤を作り、出来た物を次の段階に進める事になります。

ここでソーシャルゲーム的に優れたデザインというのが問題になりますが、人と人との関係性をデザインするのが核になると言います。また、ソーシャルゲームの定義としては、プラットフォームはSNSでもブラウザでもゲーム専用機でも問わず、誰かと一緒に楽しむゲームで、そのうち、非同期に一緒に楽しむものをソーシャルゲームと定義しているようです(同期的に遊ぶものは一般的なオンラインゲーム)。

家庭用ゲーム機で経験してきた開発者が戸惑うのは、いかに課金させるかをデザインに含む点です。パッケージでお金を取る家庭用と基本無料で追加課金をしていくソーシャルゲームでは考え方が異なります。ユーザーに課金をさせるというのは、のめり込ませる事と同様に、ゲームデザインであり、ソーシャル性を活かしながらいかに課金に落とし込んでいくかが鍵となります。また、バイラル性を広げていく仕組みもゲームデザインの一環になります。

ソーシャルゲームはPDCAサイクルがとにかく早いのも特徴です。基本無料のお客さんを、定着させ、課金の可能性を拡大していくためには、データを常に観察し、仮説を立て、実装していく必要があります。また、改善は確実にユーザーの動きを変化させていくということです。

|

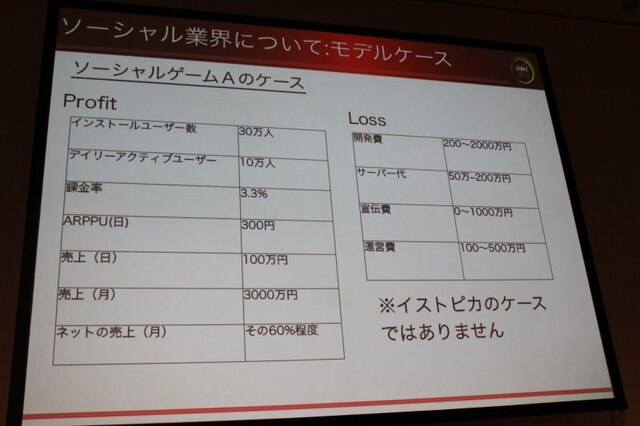

| ソーシャルゲームの収益構造 |

福島氏はソーシャルゲームの収益モデルも提示しました。例えばユーザー数が30万人、デイリーアクティブユーザーが10万人、課金率3.3%、ARPPU(日間の課金額)300円とすると、月間の売上は3000万円、ネット売上は1800万円となります。逆にサーバー代は50~200万円、宣伝費は0~1000万円、運営費は100~500万円、と十分に利益が出る計算です。「モバゲーの20位くらいのアプリはこのくらいの計算では」とのことでした。

■可能性はまだある

福島氏は最後に、「今からだとちょっと遅いかもしれない」と本音をのぞかせつつも、「家庭用ゲームはゲーム性をつくるという意味で、まだゲーム性が劣るものばかりのソーシャルゲームに対して優位点があり、その強みを生かせば成功の可能性は十分にある」とコメント。会場に詰めかけた聴衆にエールを送っていました。