こうした中、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのベイ・ヤング氏は「Practical Virtual Reality for Disney Theme Parks(ディズニーのテーマパークにおける実践的VR)」と題して講演。人間に対する研究を深めることが、快適なVR体験を生み出す上で欠かせないと指摘しました。

|

1960年代から基礎研究の蓄積が進み、1990年代から商用化が始まったVR。ディズニーも1990年代初頭からイマジニアリング(イメージ+エンジニアリング)ラボが開設され、「ディズニークエスト」(屋内型インタラクティブ施設)などの開業につながっていきます。しかしディズニークエストは商業的に失敗し、時代を牽引したシリコングラフィックスも2009年に倒産するなど、1995年から2010年までVRにとって冬の時代が続きました。「我々はあまり資金の重要性について考えていなかった」とヤング氏は振り返ります。

ではお金をジャブジャブつぎ込めば、問題は解決したのでしょうか。ヤング氏は「不気味の谷」問題と同じで、技術の進化と共に「人間の認知に対する研究が欠かせない」とします。中でも重要なのは感覚器から得られた情報を統合して判断する「脳の仕組み」です。例としてあげられたのがVR酔いで、ヤング氏は「視覚と平衡感覚のミスマッチが不快感を引き起こす」と指摘。人間の身体は巨大なインターフェースであり、脳と感覚のミスマッチをいかに低減させるかが重要だとしました。

もっとも理想と現実は異なります。遠い未来の話はさておき、現時点で活用できるテクノロジーはHMDに4Kテレビにプロジェクションマッピングに・・・と限られてきます。その上で商業施設として、顧客の回転率や収益性なども気に留める必要があります。なによりパークのアトラクションとして、幅広い年齢層に対する安全性の確保も欠かせません。そのため基礎研究と実装に乖離があるのは明らかです。ヤング氏も「我々のホロデッキはどこにあるのか」と語り、そこに向けて少しずつ歩んでいく姿勢を強調しました。

またあわせて『ソアリン・オーバー・カリフォルニア』『Disneyland Paris Ratatouille(レミーのおいしいレストラン)』『Digital Immersive showroom(DISH)』『スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー』『トイ・ストーリー・マニア』『おとぎの国のカナルボート』『アラジンのマジックカーペットライド』『インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮』『グーフィーのペイント&プレイハウス』での活用事例も(ちょっぴり)シェアされました。

|

| Sorin Over California |

|

| Disneyland Paris Ratatouille |

|

| Digital Immersive showroom |

■HMDの解像度だけを増やしても意味がない

はじめにヤング氏はシアターアトラクションの『ソアリン・オーバー・カリフォルニア』から、VRアトラクションの『Disneyland Paris Ratatouille』、そして研究開発が進む『DISH』まで、CG映像がどんどん精緻になる一方で、一度に体験できる人数が減少していく(DISHではたった一人の体験者のために、幅30フィート×奥行き15フィート×高さ15フィートのスペースと、複数枚の4Kプロジェクション、80Hzで動作するHMD、そしてIMUトラッキングシステムが組み合わされている)様子が紹介されました。

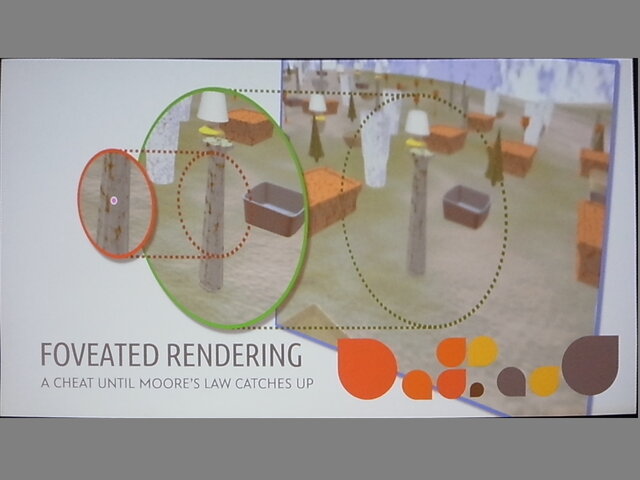

もっともヤング氏によると、進化の方向を考え直す必要があるといいます。というのも人間の目は一度に一つの地点しかピントをあわせられず、それ以外は「単に眺めているだけ」に近い状態で、大量のビジュアル情報が最終的に脳で統合され、映像として認識されているからです。これに対して現在のHMDは大画面で、かつ画面の隅から隅までピントがクッキリあった、現実には存在しない映像を追求しているとのこと。これが脳にとって負荷を与える遠因になっているとしました。

これに対してマイクロソフトリサーチでは、体験者の注視点のみをフル解像度でレンダリングし、視線から離れるほど解像度を下げる「Foveated Rendering」技術を開発しています。同様に人間の視覚にもとづいた製品開発を行うべきだと指摘。昨今では一般的な技術となった立体視においても、より重要なのは「立体的に見えること」ではなく「正しい奥行き感が得られること」で、モーションパララックス(近くの物体は速く過ぎ去り、遠くの物体は遅く過ぎ去る)などをキチンと再現することが必要だとしました。

|

「体験者の身体は標準的なリファレンスポイント(比較対象物)」であるという議論もありました。VR世界で体験者はゴジラのような巨体にも、ネズミのような小動物にもなれます。ディズニーのアトラクションでも、レミの視点でレストランを駆け回れる『Disneyland Paris Ratatouille』や、水路の両脇にディズニーの歴代映画のセットがミニチュアで再現された世界を回る『おとぎの国のカナルボート』(ハイテク技術は使用されていませんが)です。

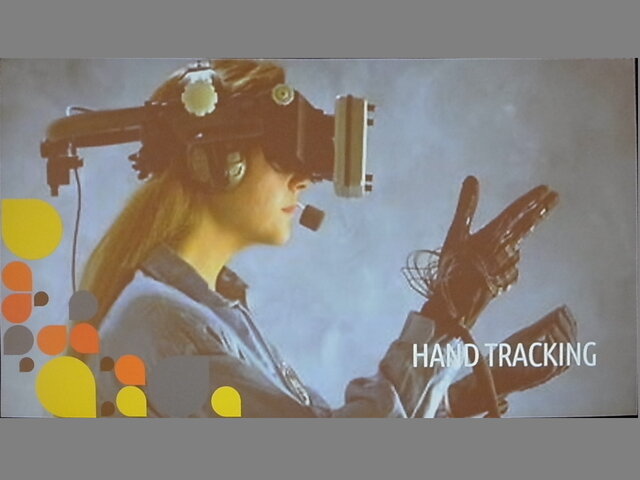

ただし外界のサイズを正しく認識させるには、そのための比較対象物が求められます。そこで指針になるのが自分の身体、特に両手というわけです。複数のスクリーンで囲んだ空間にCG映像を立体表示させ、体験者がその中に入るCAVEシステムでは、そうした手間が不要になります。一方、VRで行うにはハンドトラッキングなどの技術が必要となります。ヤング氏はトラッキングで重要な点として「計測・処理・画像出力」にかかるトータルの時間をできるだけ短縮することと、レイテンシーを安定させることをあげました。

■優れたVRコンテンツには技術と人間の双方の理解が必要

触覚についての議論もありました。VR世界の剣はライトセーバーと同じで、いかにも鋭利そうに見えますが、決して触ることができません。そこで有用なのが、人間があらかじめ有している材質に対する記憶情報を、プロジェクションマッピングを用いて活用するテクニックです。『インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮』では仏像にプロジェクションマッピングを行うことで、木・石・金属と材質が変化していくかのような効果を演出しています。

このほか「現実世界で酔いを発生させるような体験は、VR世界でもVR酔いをおこす」として、すばやい加減速や回転は避けるべきだとされました。映画「マイノリティ・リポート」などの影響で、VRコンテンツのデザイナーはダイレクトマニピュレーション(空間内のGUIにタッチして操作する)をさせたがるが、触った感覚が提示できないので避けるべきだとも指摘。ダイレクトナビゲーション(足踏みなどを通してVR空間を移動させる)も、ゲームなどコンテンツの種類によっては「シンプルな操作で超人的なアクションができる」利点が損なわれる点を理解する必要がある、と説明されました。

|

ヤング氏の議論を端的にまとめると、「人間と技術の双方を俯瞰する視点が必要」ということになります。一方でゲーム業界は人間の理解をそのままに、VRを産業化させようとしています。脳と感覚のミスマッチを避けることは、VRと社会のミスマッチを避けることにもつながります。かつて「ゲーム脳」が社会問題になったように、今後「VR脳」という批判が生じる恐れも考えられるでしょう。そうした中、同社のVRアトラクションや研究開発の姿勢について、まだまだ学ぶことは多そうです。