本セッションでは「そもそもメディア芸術祭とはなんぞや?」という話を軸に、芸術祭で評価される作品、応募までの流れ、どのような作品が選定されやすいのかなどをメディア芸術祭の審査員を務める飯田氏と、本年度より同審査員を務める立命館大学教授の米光一成氏が登壇し、語りました。

スピーカーである飯田氏は、もともと株式会社アートディンクにてクリエイターとして活躍、現在はグラスホッパー・マニファクチュアに籍を置いており、ゲーム制作だけでなく、講師活動や『げんしけん』の小説執筆など幅広く活躍している人物。『アナグラのうた』『ディシプリン*調律帝国の誕生』『巨人のドシン』『太陽のしっぽ』『アクアノートの休日』など、さまざなタイトルに携わってきました。

またゲストスピーカーである米光氏は、立命館大学で教授も勤めているゲームクリエイター。旧コンパイルにて『魔導物語』や『ぷよぷよ』などの大ヒットタイトルを生み出した人物でもあり『ぷよぷよ』を知らないユーザーは当サイトにはいないことでしょう。後進育成にも精力的で、立命館大学だけでなく「宣伝会議」などでも「編集・ライター養成講座」「WEBライター講座」等の講師も務めている方です。

文化庁メディア芸術祭は、「アート」「エンターテインメント」「アニメーション」「マンガの」4部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバルで、毎年2月に開催される国立新美術館での展覧会開催を軸に、クリエイター育成プログラムや巡回展など1年を通じ様々な活動が展開されています。本セッションはフェスティバル期間中に開催された複数のイベントを振返りながら、フェスティバルがどのような思いで成り立っているのか、今回のエンターテインメント部門の審査員を務める両名が解説。

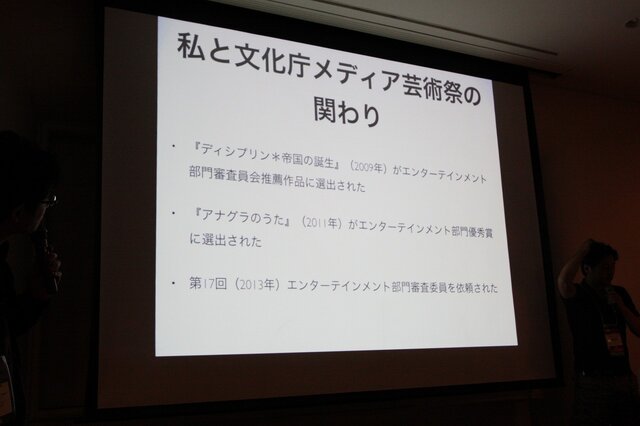

省庁が行っている催しものとなると、どうしても固いイメージやハードルが高いと想像されがちです。スピーカーである飯田氏も、自身が応募・選出されるまではそのようなイメージを持っていたようです。そもそも文化庁メディア芸術祭自体よく知らなかったとのことですが、自身の作品である『ディシプリン*帝国の誕生』が2009年のエンターテインメント部門審査委員会推薦作品として選出されたことをきっかけに、現在、審査員という立場でメディア芸術祭に携わっています。

『ディシプリン*帝国の誕生』は実在する犯罪者を連想させるようなキャラクターも複数登場し「かなりキワドイ」作品となっているのですが、飯田氏自身、ユーザーからの反応にも手応えを感じていたとのこと。ただ、本タイトルを「届けたい人」に届けることはできたと考えてはいたものの「このままではもったいない!もっと沢山の人に知ってもらいたい」という想いのもと、メディア芸術祭に本タイトルの応募を決意、エンターテインメント部門に選出されました。応募をするまでは「複数ある作品の中から、関係者の方が勝手に選出・選定をするものだと思っていました」と当時の考えを明かし、実際は企業、個人、同人、国外・海外問わず応募をすることが可能で「傑作ができたらぜひ応募を」と述べました。

審査の流れはいたってシンプルであり、

・各分野ごとに各審査員が在宅審査

・一次審査(各分野ごとの審査委員2名による)

・最終審査(エンタテインメント部門審査員全員による)

という3ステップ。本年度のゲーム応募作は、飯田氏・米光氏両名による審査が行われます。最終審査ではゲームやPV、アプリなどがすべて同列に扱われ公平公正な審査が行われ、選定作品が選出される流れとなっています。飯田氏は「ゲームプロパーですと、どうしてもゲームがエンタテインメントの頂点にあるものだと考えてしまいますが、そうではなく、自身の専門外の作品も公平に審査をする必要がある」と述べました。「人が遊ぶ」「人が評価する」「人が議論する」といった部分をきちんと考慮された作品が選定されるコツとのことです。

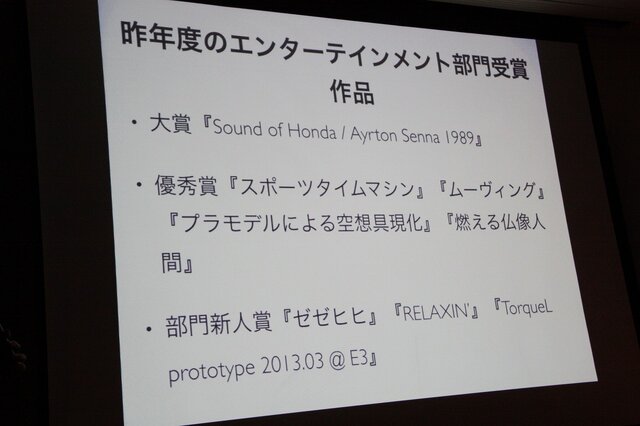

昨年のエンターテイメント部門の受賞作品は、

・大賞『Sound of Honda - Ayrton Senna 1989』

・優秀賞『スポーツタイムマシン』,『ムーヴィング』,『プラモデルによる仮想具現化』,『燃える仏像人間』

・部門新人賞『ゼゼヒヒ』,『RELAXIN’』,『Torquelprototype 2013.03@E3』

となっています。

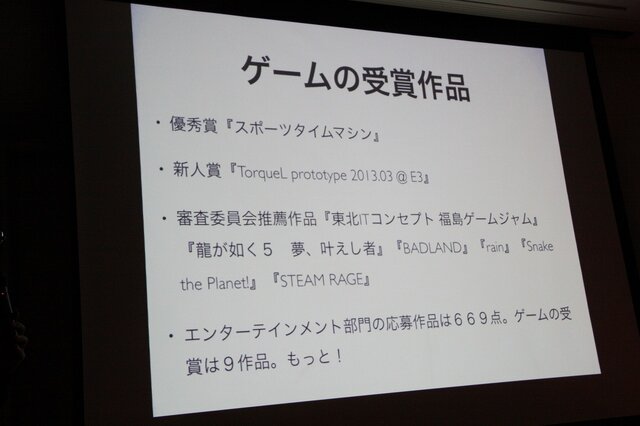

また、ゲームの受賞作品は

・優秀賞『スポーツタイムマシン』

・新人賞『Torquelprototype 2013.03@E3』

・審査員特別推薦作品『東北ITコンセプト 福島ゲームジャム』,『龍が如く5 夢、叶えし者』、『BADLAND』,『rain』,『Snake the Planet!』,『STEAME RAGE』

となっています。

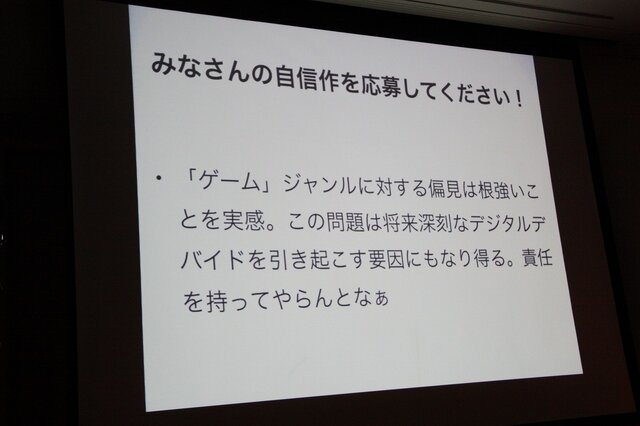

上記を見ての通り、いわゆる「パッケージングされた作品」のみならず、ダウンロード作品はもちろん、映像・アニメーション、プロジェクトそのものや取り組みなど、ひとくちにエンターテイメントと言っても様々な形があります。ちなみに、エンターテイメント部門の応募作品は669点ありましたが、そのうちゲームの受賞は9作品。飯田氏は「もっとみんな応募をしよう!盛り上げよう!」とゲームの受賞数が少ないことを指摘、ユーザーへの応募を促しました。

また文化庁メディア芸術祭に参加する意義についても説明。作品の認知向上や販促効果はもちろんのこと、なによりも「文化庁」という公的機関が批評と共に作品をアーカイブしていく点を強調していました。ただ単にされていくのではなく「批評と共に」という部分がポイントであり、5年後、10年後、50年後アーカイブされたタイトルが参照可能性も大いにあり、クリエイターとして今後の作品作りにもプラスになっていくことはもちろん大きな視点でみると「文明」に繋がっていくのではないかと述べました。

最後に応募する際のコツについても触れました。応募された作品は「お手軽」なゲームはもちろん、何十時間にもおよぶ超大作も、全ての作品を審査員がきちんと目を通すとのこと。ただし、ゲーム内容を全てプレイしなければならないかというと、そうでもなく、途中でやめるも続けるも審査員の自由となっています。ただ、「チュートリアルが長い作品」は敬遠されがち。逆に「ここをプレイしてほしいんだ!」と強くアピール(例えばプレイ時間が長いタイトルであればクリア前のデータを一緒に送付)すれば、一番盛り上がる部分も確認しやすく、選定もしやすいようです。

「ゲームをもっとイケてるカルチャーに」「ゲームが他のエンターテイメントに負けないような存在に」と両氏の熱い想いとともに本セッションは幕を閉じました。

※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください